軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

うなされている人を見かけたとき、すぐに起こすべきか迷いますよね。相手の安全を守りつつ安心感を与えるために、まず確認すべき点と具体的な対応法、医療につなぐタイミングまでわかりやすく解説します。

うなされてる人を起こさないでいるときにまず確認すべきこと

うなされている人を見守る際は、まず周囲の安全と本人の状態を冷静に確認することが重要です。大声や暴力的な動作があるか、呼吸の様子、顔色や体の反応を短時間でチェックしましょう。周囲に危険物や落下の危険がないかを見て、必要なら支える準備をします。

次に、本人に既往症や薬の服用がないか一緒にいる家族や同居者に聞けるか確認してください。目立ったけがや異常な体温、長時間反応が戻らない場合は緊急対応が必要です。部屋の明るさや寝具の配置も安全確認の一部です。

また、起こすかどうか決めかねるときはまず安全確保を優先し、無理に大きく揺さぶったり叫んだりしないようにしてください。静かな声かけや穏やかな身体的サポートはその後の選択肢として残しておくと安心です。

すぐに起こさないでも問題ないと判断できるサイン

すぐに起こさなくてよいサインは呼吸が安定していて、顔色や皮膚の色に異常がないときです。比較的短時間で夢の中の反応のように手足を動かしている程度で、外傷や転倒の危険がない場合はそのまま見守っても問題ないことが多いです。

また、周囲に危険物がない、室内温度が適切である、本人に急性の病気や重篤な持病が知られていないケースも安心材料になります。誰かが近くにいてすぐ対応できる状況も安全性を高めます。

ただし、見守る際は目を離さず、10〜15分ごとに呼吸や表情の確認を続けてください。夢の終わりで穏やかな寝息に戻ることが多い反面、状態が悪化する可能性もあるため注意深い観察が大切です。

起こすと危険や混乱を招く可能性がある場合の見分け方

起こすと危険を招く可能性があるのは、突然の強い刺激によってパニックや暴力行為が出る恐れがあるときです。夢と現実の区別がついていない状態で急に目覚めると、驚いて周囲を傷つけることがあります。

また、起こしたときに意識混濁や幻覚が続いて正常な判断ができない場合、転倒や転落のリスクが高くなります。薬の影響やアルコール摂取が疑われる場合は、起きた後にふらついて転倒する危険も考慮してください。

見分けるには、目覚めた際に取り乱す素振りがあるか、格闘じみた動きをしているか、または過去に起こした際に暴力的な反応があったかを確認します。可能なら、本人の既往歴を把握してから判断すると安全です。

起こさないでいるときに行うべき最低限の安全確認

まず、呼吸が規則的で止まっていないことを確認してください。次に、周囲に割れ物や鋭利な家具がないか、本人がぶつかってけがをしないよう寝具や近くの物を移動します。

頭や首に負担がかからない姿勢かを確認し、枕や薄い布で支持してあげると安心です。手足が絡まっている場合は優しくほどき、衣服のきつさや首元の締め付けを緩めてください。

また、近くにいる家族や同僚に状況を伝え、必要なら救急連絡先やかかりつけの情報を用意しましょう。観察間隔は短めにして、変化があれば速やかに対応できるようにしておきます。

見守り中にできる簡単なサポート方法

大きな声や強い刺激は避け、静かな声で名前を呼んだり「大丈夫だよ」と短く安心させる言葉をかけてください。声のトーンは低めで穏やかにすることで落ち着きを促します。

体に軽く手を当てて温かさを伝えるのも有効です。手のひらや肩にそっと触れ、強く揺さぶらないように注意します。寝返りで顔がつぶれないよう枕の位置を調整するなど物理的なサポートも行ってください。

さらに、状況が落ち着いたら見守り記録を残し、頻度や時間、言動の特徴をメモしておくと今後の対応や受診時に役立ちます。可能なら日中に本人と話して、睡眠や薬の状態を確認しておきましょう。

緊急対応が必要なサインの具体例

呼吸が著しく浅い、または止まっている場合は直ちに救急通報が必要です。意識が戻らず呼びかけに反応しない場合も同様です。頭部に強い外傷が見られる、持続的な激しい嘔吐や痙攣がある場合も緊急です。

起きた後に極端な混乱や自傷行為、他者への暴力的行為が続く場合は安全確保のうえ医療・警察へ連絡してください。薬物や大量のアルコール摂取が疑われる場合、意識レベルの急低下や不自然な呼吸は命に関わる可能性があります。

迷ったらためらわず救急相談窓口や119/110に相談することを優先してください。早めの専門対応が命やその後の回復に直結します。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

うなされる主な原因と重症度の見分け方

うなされる原因は幅広く、ストレスや疲労、薬やアルコール、睡眠障害、精神的なトラウマなどが考えられます。まずは頻度や発作の強さ、日常生活への影響度を観察すると重症度の目安になります。

短期間で一度か二度の悪夢は一般的で心配は少ないことが多いです。一方で頻繁に夜間の覚醒や暴力的な行動があり日中の機能低下を招く場合は専門的な評価が必要です。既往歴や薬の使用歴も重症度判断に重要です。

睡眠中の異常な動作や長時間続く激しい叫び、反復する悪夢は睡眠外来や精神科での評価が望まれます。まずは記録を取り、医療機関に見せられるように準備しておくと診断がスムーズになります。

日常のストレスや不安が誘因になる場合

日常の強いストレスや長引く不安は悪夢を増やすことがあります。仕事や人間関係、生活環境の変化などが影響し、睡眠の質が低下すると夢が鮮明になりやすくなります。

ストレス性の悪夢は通常、生活改善やストレス対処法で軽減することが期待できます。睡眠前のリラックス習慣、就寝前のスマホや刺激的な情報の制限、規則正しい生活リズムの形成が効果的です。

ただし、ストレス対処を行っても悪夢が続く場合や日中の機能に著しい支障がある場合は専門家に相談してください。その際、ストレス源の特定と心理的支援が治療の中心になります。

アルコールや薬が悪夢を引き起こすことがある

一部の薬剤やアルコールは睡眠構造を変化させ、悪夢や異常行動を誘発することがあります。特に睡眠薬の中断、抗うつ薬、抗精神病薬、ある種の血圧薬などが関係する場合があります。

また、アルコールの摂取後はレム睡眠の反跳現象により悪夢が増えることがあります。急な飲酒や断酒後の症状も見逃せません。薬やアルコールが疑われる場合は、使用状況を整理して医師に相談することが重要です。

薬の変更や中止は医師の指示で行うべきです。自己判断でやめると逆に症状が悪化することがあるため、受診時には服薬歴や使用量を正確に伝える準備をしてください。

レム睡眠行動障害や悪夢障害の疑われる兆候

寝ている間に大きく動く、叫ぶ、他者を攻撃しそうになるといった行動が繰り返される場合、レム睡眠行動障害(RBD)や悪夢障害が疑われます。特に中高年での発症や進行性の症状は専門評価が必要です。

RBDは将来的に神経変性疾患と関連することもあるため早めの診断と管理が推奨されます。睡眠中のビデオ記録や家族の観察報告が診断に役立ちます。

専門医は睡眠ポリグラフ検査(PSG)などで診断を確定し、薬物療法や環境調整を提案します。自己判断せずに睡眠専門外来への受診を検討してください。

トラウマや心的外傷との関連がある場合

過去のトラウマや心的外傷(PTSD)は繰り返す悪夢や夜間覚醒と強く関連します。悪夢の内容がトラウマに直結している場合は心理的治療が中心となり、長期的なケアが必要となることがあります。

認知行動療法やトラウマに特化した心理療法、薬物療法の併用で改善が期待できます。家族や支援者は症状を否定せず、安心できる環境を整えることが大切です。

専門機関ではトラウマに対応した治療プログラムがあり、適切なタイミングでつなぐことが回復を早めます。本人の話を聴き、受診の後押しをすることが支援につながります。

寝具や室内環境が影響する要素

寝具の硬さや枕の高さ、室温や騒音などの環境要因も睡眠の質に影響します。暑さや寒さ、明るさがあると睡眠が浅くなり、夢が鮮明になったり覚醒しやすくなったりします。

寝室の整理、暗さの確保、騒音対策、適切な温度管理など基本的な環境改善は手軽で効果的です。寝具の見直しや就寝前のルーティン整備も試してみてください。

環境調整は単独でも効果がありますが、根本的な原因が他にある場合は併せて医療的な評価を受けることをおすすめします。

起こすか起こさないかを判断するための具体的基準

起こすべきか見守るべきか判断するときは、呼吸や意識、危険行為の有無、頻度や個人の背景を組み合わせて総合的に判断します。単一の基準に頼らず、複数の要素をチェックすることが大切です。

具体的には「呼吸が正常か」「反応があるか」「周囲や本人に即時の危険があるか」をまず見ます。これらに問題があれば起こさずに救急対応を優先してください。安全が確保できるなら穏やかに見守る選択肢を取れます。

日常的に繰り返す場合は専門受診を検討し、記録を整えて医療に繋ぐと適切な診断と治療が受けやすくなります。周囲の安全を最優先に、冷静に状況を評価してください。

呼吸や意識レベルに異常がないか確認する方法

呼吸は胸や腹の動きを見て、規則的で深さがあるかを確認します。明らかに呼吸が止まっている、または非常に浅い場合は直ちに救急に連絡してください。

意識レベルは呼びかけに対する反応や、軽く肩をたたいたときの反応で判断します。呼びかけや刺激に全く反応がない場合は緊急対応が必要です。可能な範囲で短時間で確認を済ませ、変化があればすぐに行動に移してください。

暴れるや大声を出すなど危険行動の見分け方

危険行動は強い蹴りや殴る仕草、周囲の物を倒す、叫び続けるといった目に見える行動で判断します。行為の強さや持続時間が長いほど周囲に危害を及ぼすリスクが高くなります。

また、起きたときに自分がどこにいるか分からず取り乱す様子がある場合も危険度が上がります。過去に暴力的な反応があったか家族に確認できれば、より精度の高い判断ができます。

対応する際はまず近くの人の安全を確保し、必要なら専門機関へ連絡してください。無理に取り押さえると双方に危険が及ぶため、穏やかな距離での対応を心がけます。

頻度や反復性で対応の優先度を決める考え方

一過性の悪夢は対応の優先度が低いことが多いですが、週に何度も起こる、同じ内容が繰り返される、日常生活に支障を来している場合は優先的に専門相談を行ってください。頻度の高さは重症度の指標になります。

まずは記録をつけて頻度、継続時間、発症時刻、前後の行動をメモしてください。これにより医療機関は原因の特定や治療方針の決定がしやすくなります。高頻度であれば睡眠ポリグラフ検査など専門的評価が検討されます。

高齢者や持病がある人への配慮ポイント

高齢者や心疾患、呼吸器疾患、認知症など持病がある人は、うなされる際に合併症や転倒・誤嚥のリスクが高まります。いつもと違う呼吸や意識の変化があれば早めに医療機関に相談してください。

薬の相互作用や副作用で症状が出ていることも多く、かかりつけ医と連携して服薬状況を確認することが重要です。安全な寝室環境の整備や夜間の見守り体制の構築も有効です。

周囲の安全を優先するための判断ポイント

周囲に他の人がいる場合、まずはその人たちの安全を確保してください。危険物を遠ざけ、転倒リスクがある家具を固定するなど簡単な対策を行います。

状況が制御できない場合や複数人に危険が及ぶ恐れがある場合は、遠慮せず警察や救急を呼んでください。周囲の安全が確保されて初めて本人へのケアが効果的に行えます。

やさしく起こす手順と起こさないで支える具体テクニック

起こす際は相手を驚かせないことが重要です。まずは穏やかな声で名前を呼び、短い安心の言葉を繰り返します。大声や急な動作は避け、段階的に刺激を与えてください。

身体的に接触する場合は、肩や腕にゆっくりと触れ、眼を覚まさせる程度の軽い刺激に留めます。起きた後の混乱を最小限にするため、静かな声で状況を説明し、ゆっくり座らせるなど落ち着かせる工夫を行います。

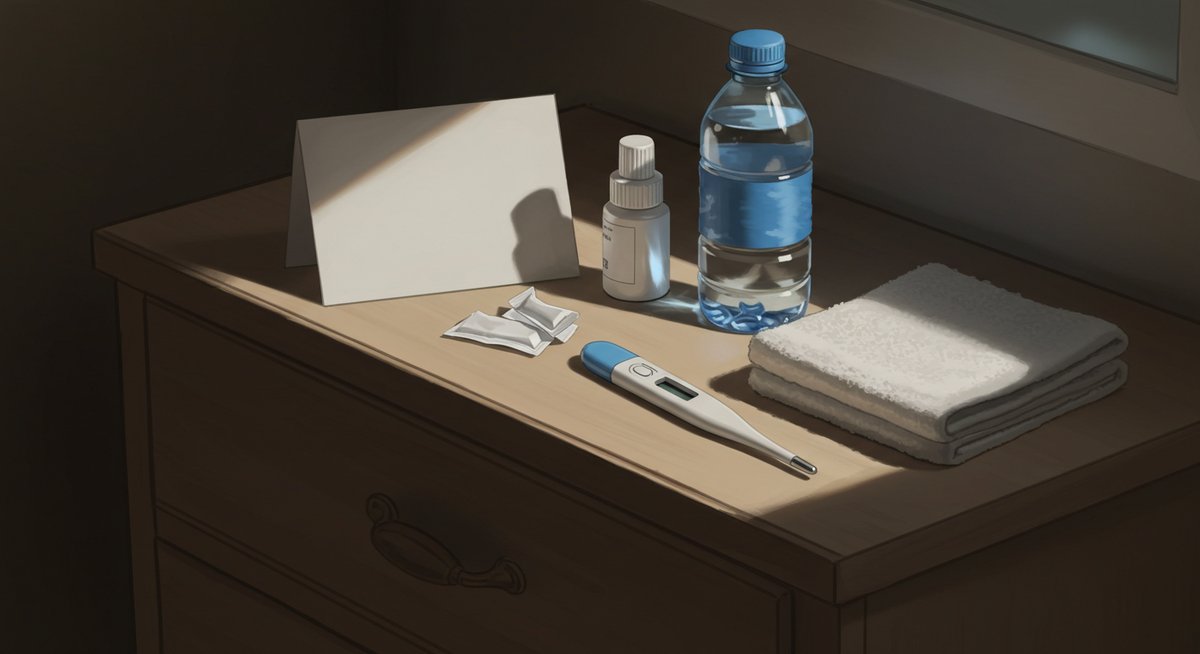

起こさない支援では、周囲の危険除去、姿勢や呼吸の観察、声かけと温かいタオルや毛布の利用などが有効です。どちらの対応でも記録を残し、必要なら医療機関につなげる準備をしてください。

声かけの言葉とトーンで安心させる方法

声かけは短く、落ち着いたトーンで行ってください。「○○さん、大丈夫です。ここは安全です。」といった具体的で安心感を与える言葉が有効です。過度に詳しい説明は混乱を招くことがあるため避けます。

呼びかけは名前を入れると本人の注意が向きやすくなります。声の大きさは低めでゆっくりと、繰り返し行うことで徐々に現実に引き戻すことができます。急に大声を出すと驚いて暴れることがあるため注意してください。

ゆっくり手や肩に触れて覚醒を促すやり方

触れる際は相手の体に優しく触れ、押したり強く揺すったりしないでください。肩や上腕部に軽く手を置き、小さく数回触れることで目覚めを促します。

触れ方は一定のリズムで行い、触ったまま短い声かけを繰り返すと効果的です。目が覚めたら急に立ち上がらせず、まずは座らせて呼吸や顔色を確認してください。

起きた後に落ち着かせるための声かけ例

起きた直後は混乱することがあるので、「今はここで安全です。ゆっくり深呼吸しましょう」と穏やかに促してください。短く具体的な行動を示すと本人も安心しやすくなります。

必要に応じて水を一口飲ませる、毛布を掛ける、座らせてしばらく様子を見るなど、身体的安心を提供してください。過度に問い詰めず、相手の反応に合わせて段階的に会話を進めることが重要です。

起こさないで見守るときの適切な距離と観察

起こさない見守りでは、相手に手が届く範囲で過度に近づかない距離を保ちつつ、すぐに対応できる位置にいてください。2〜3メートル程度の距離が目安ですが状況に応じて調整します。

視線で呼吸や顔色、手足の動きを観察し、変化があればすぐ近づいて確認します。夜間は照明を落としすぎない程度にし、必要なら小さな灯りで様子を確認してください。

状況を記録して医療や相談につなげる方法

発作の頻度、時間帯、持続時間、行動の具体的な様子やトリガーとなった出来事をメモします。可能ならスマホで短いビデオを撮り、医師に見せられるようにしておくと診断が早まります。

服薬歴やアルコール摂取の有無、既往歴も併せて整理しておきましょう。これらの情報は受診時に役立ち、適切な専門機関への案内や治療方針決定に直結します。

家庭と職場でできる支援と専門につなぐタイミング

家庭や職場でできる支援は、まず安全な環境作りと頻度の把握、日常生活でのサポート体制の整備です。家族や同僚は観察記録を共有し、必要に応じて専門機関へつなげる準備をしてください。

職場では夜間に発生することは少ないものの、勤務中の強いストレスや薬物の影響で昼寝中に悪夢が出ることもあります。上司は叱責せずに理解を示し、受診や勤務調整の相談に乗ることが大切です。

専門機関につなぐタイミングは、発作が頻回で日常生活に支障が出ているとき、呼吸や意識に異常があるとき、トラウマや薬物・アルコールが関与していると疑われるときです。早めの相談が回復を助けます。

家族が夜間にできる見守りと日中の支援

家族は夜間に安全対策(床の整理、クッションの設置、ベッド柵の利用など)を行い、見守りの体制を決めて交代で観察することが有効です。発作後は穏やかに話を聞き、日中に受診やカウンセリングの手配を検討してください。

日中はストレスの軽減、規則正しい生活リズムの支援、服薬管理やアルコール制限の助言を行うと改善につながりやすくなります。家族のサポートは本人の安心感を高めます。

職場での配慮や上司としての対応の仕方

職場では本人が不利益を被らないよう配慮することが重要です。必要なら業務の一時的な見直しや休暇の取得を促し、受診を支援してください。周囲の同僚にはプライバシーに配慮した対応を依頼しましょう。

上司は状況を責めず、医療受診の手配や勤務調整の相談窓口を案内するなどの支援を行ってください。職場復帰や治療中の配慮計画を立てることが必要になる場合があります。

精神科や睡眠外来を受診する目安

以下の場合は受診を検討してください:

- 悪夢や夜間の異常行動が週に複数回ある

- 日中の疲労や機能低下が著しい

- 呼吸や意識に異常が見られた

- トラウマ関連の悪夢や薬物・アルコールが関与している疑いがある

受診先はまず睡眠外来、精神科、場合によっては神経内科が適切です。かかりつけ医に相談して紹介を受けるのもよい方法です。

受診時に伝えると診察がスムーズになる情報

受診時には以下の情報を準備してください:

- 発作の頻度、時間帯、持続時間

- 具体的な行動(叫び、暴れる、転倒など)

- 服薬歴、アルコールや薬物の使用状況

- 既往歴や精神的ストレスの有無

- 家族や同居者の観察記録や動画

これらを整理しておくと医師は原因の特定と適切な検査計画を立てやすくなります。

日常生活でできる予防とセルフケア習慣

就寝前のリラックス習慣(ぬるめの入浴、深呼吸、軽いストレッチ)、就寝前のスマホや刺激的な映像の制限、規則正しい睡眠時間の確保は悪夢予防に効果的です。

アルコールやカフェインの過剰摂取を避け、医師の指示なしに薬を中止しないことも重要です。ストレスマネジメントや心理的支援も予防に有効なので、必要に応じて専門家につなげてください。

まとめ うなされてる人を起こさない対応で心に留めておくこと

うなされている人への対応は、まず呼吸や意識、周囲の安全を確認することが基本です。すぐに起こさなくてもよい場合と緊急対応が必要な場合を見分け、状況に応じて穏やかな見守りややさしい覚醒を行ってください。

頻度が高い、日常生活に支障がある、薬物やトラウマが関係している場合は専門機関への受診が望まれます。観察記録や服薬歴を整理しておくと医療につなげやすく、早めの対応が安心と回復につながります。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)