軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

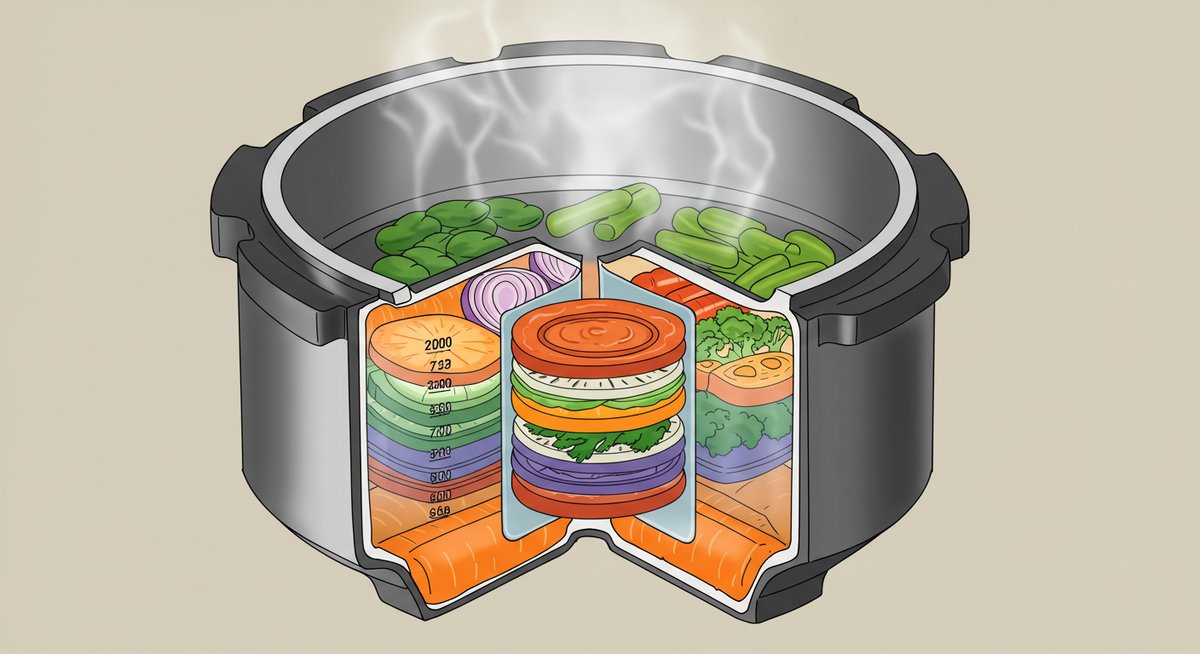

離乳食作りは毎日のことだから、少しでも負担を減らしたいですよね。圧力鍋を使って野菜をまとめて調理しておけば、短時間でやわらかく均一な仕上がりになり、保存や取り分けも楽になります。ここでは安全に、そして効率的に野菜ストックを作る方法をわかりやすく紹介します。初めての方でも実践しやすいポイントやアレンジ例まで網羅しているので、育児の時短と安心につなげてください。

離乳食に圧力鍋で野菜をまとめて作るメリット

圧力鍋を使うと、短時間で野菜をやわらかく仕上げられるため、離乳食作りが効率的になります。特に固い根菜類は通常の加熱よりも早くやわらかくなり、時短効果が高い点が大きな利点です。

また、密閉状態で加熱するため蒸気や栄養が逃げにくく、ビタミンやミネラルを活かした調理が可能です。均一に火が通るので、赤ちゃんに合わせた食感調整もしやすくなります。

さらに、一度にまとめて作れるため保存や取り分けが簡単になり、平日の準備時間を大幅に短縮できます。家族の食事に応用しやすい点も便利です。

時短になる理由

圧力鍋は高温・高圧で加熱することで、通常の煮込みより短時間で食材をやわらかくします。たとえばにんじんやじゃがいも、かぼちゃなどは数分の加圧で適度にやわらかくなり、加熱時間の短縮が家事負担の軽減につながります。

加熱と蒸らしを合わせてもトータルの調理時間が短く、調理中の火の前に張りつく必要がないため、他の家事や赤ちゃんの世話と並行して作業しやすくなります。複数の野菜を一度に調理すればさらに効率が上がります。

また、まとめて作ったストックを小分けにして冷凍すれば、朝や夜の短時間で解凍して使え、離乳食の準備が格段に楽になります。結果として外出や夜間の授乳と両立しやすくなります。

栄養を逃さない調理法

圧力鍋は密閉調理のため、蒸気と一緒に水溶性のビタミンが流出しにくい点が特徴です。水に長時間さらす通常の煮込みに比べて、栄養素の損失を抑えられることが多く、離乳食の栄養確保に有利です。

少量の水で調理できるため、野菜本来の旨味や栄養分がスープに残りやすく、それをピューレやスープとして活用できます。赤ちゃんにとっても食べやすく、栄養バランスを保ちやすくなります。

ただし、加圧しすぎると一部の栄養素が熱で変性する可能性があるため、レシピに沿った加圧時間を守ることが大切です。適切な加圧時間と素早い冷却で栄養を最大限に保ちましょう。

忙しい親への利便性

一度に大量に作れるため、平日の離乳食準備を大幅に省けます。週末にまとめて作って冷凍しておけば、平日の朝や夜は解凍して温めるだけで済みます。時間に余裕ができ、育児と家事の両立がしやすくなります。

加熱中に目を離しても安全性の高い調理ができるモデルもあり、赤ちゃんがぐずっても対応しやすい点も助かります。ストックは少量ずつ小分けしておくと、必要に応じて取り出しやすく無駄が減ります。

また、大人向けの味付けを取り分けることも可能で、家族全員の食事作りが効率化されます。忙しい日々でもバランスの良い食事を続けやすくなる点が魅力です。

火加減の失敗が減る

圧力鍋は内部の圧力で一定の温度を維持するため、火加減の調整が難しい煮込みに比べて失敗が少なくなります。焦げ付きや煮崩れを防ぎやすく、均一に火が通るので食感が安定します。

火を弱めすぎて柔らかさが足りない、強すぎて煮崩れるといった失敗が起こりにくく、初めて離乳食を作る方でも扱いやすい調理器具です。特に根菜や硬めの野菜を扱う際に効果的です。

ただし、圧力調理後の急冷やふたの扱いには注意が必要です。使用方法を守れば、安全に一定品質のストックが作れるため、失敗の不安を減らせます。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

圧力鍋で野菜ストックをまとめて作る準備

まとめて作る前に、道具や分量の目安、衛生管理、保存容器などをそろえておくとスムーズです。事前準備を整えておけば作業時間を短縮でき、食材の無駄も防げます。

小さな作業スペースでも効率よく進められるよう、手順ごとに材料と器具を並べておくとよいでしょう。安全面や保存法についても確認しておくことが大切です。

必要な道具と容量の目安

基本は圧力鍋本体、計量カップ、まな板、包丁、すり鉢やブレンダー、保存容器(小分け用)があれば十分です。赤ちゃんの量に合わせて小分けできるシリコン製の製氷皿やラップで包む方法も便利です。

圧力鍋の容量は家族構成やまとめて作る量によりますが、2〜4人分であれば3〜4リットル、まとめて多めに作るなら6リットル以上が扱いやすい目安です。容量に余裕があると材料を入れすぎず均一に火が通ります。

また、耐熱の保存容器は冷凍可かどうかを確認してください。ラベリング用のマスキングテープや油性マーカーを用意しておくと、保存管理が楽になります。

用意する野菜の選び方

離乳食初期はやわらかくなる野菜(じゃがいも、にんじん、かぼちゃ、さつまいもなど)を中心に選ぶと調理が楽です。中期・後期に進むにつれて葉物やトマトなどを加えてバリエーションを増やします。

同じ加熱時間で火が通る種類を組み合わせると、調理が簡単になります。硬さに差がある場合は切り方で調整するか、別に下茹でしてから合わせるとよいでしょう。

新鮮で鮮度のよい野菜を選び、傷んだ部分は取り除いてから使います。農薬が気になる場合はよく洗うか、皮をむいて調理してください。

衛生面での注意点

調理前に手洗いを徹底し、まな板や包丁は清潔な状態で使います。特に肉類と野菜を同時に扱う場合は器具を使い分け、交差汚染を防いでください。

加熱後は速やかに冷ますことが大切です。長時間常温で放置すると雑菌が増えるため、できるだけ保温状態を短くして氷水で素早く冷ますなどの工夫をしましょう。

保存容器に入れる際は清潔なスプーンやヘラを使い、小分けにしてから冷蔵または冷凍します。ラベリングには作成日と中身を明記して管理を徹底してください。

保存容器とラベリング

小分け保存には製氷皿や小さめの密閉容器、ジッパー付きの冷凍用バッグなどが便利です。使う量に合わせた分量で分けておくと解凍の無駄が減ります。

ラベリングは「品名」「作成日」「月齢や調理備考」を記入しておくと、使い忘れや管理ミスを防げます。保存期間の目安も記載しておくと安心です。

冷凍する際はできるだけ平らにしておくと厚みが均一になり、解凍時間が短くなります。再加熱や解凍後は使い切ることを心がけてください。

圧力鍋を使った野菜ストックの基本レシピ

圧力鍋での基本は、食材の切り方と加圧時間を守ることです。ここでは初期向けや中期・後期向けの調理法、複数野菜を一括で調理する手順、味付けや取り分けのコツを具体的に紹介します。

どの段階でも、赤ちゃんの月齢や食べ慣れ度に合わせて食感を調整することが大切です。安全に配慮しながら作業してください。

初期向けのやわらか野菜

離乳食初期は一口量が小さく、舌でつぶせるやわらかさが要点です。じゃがいもやかぼちゃ、にんじん、さつまいもなどを小さめに切り、少量の水とともに圧力鍋で加圧すると短時間でやわらかくなります。

加圧時間の目安は、食材や切り方にもよりますが1〜3分程度の短時間加圧で十分なことが多いです。加圧後は自然冷却や短時間の蒸らしで内部までやわらかくします。

調理後はブレンダーやすり鉢でなめらかにして、必要に応じて煮汁を少量足してトロミを調整します。初期は無塩・無添加で素材の味を優先してください。

中期・後期向けの食感調整

中期になると舌でつぶせる程度のやや粗めのピューレや刻み食に移行します。カットを大きめにしたり、加圧時間を短めにして食感を残す方法が有効です。

後期はさらに歯ごたえや噛み応えを求めるので、加圧時間をさらに短くするか、加圧後に一部を刻むなどして取り分けます。加熱で軟化したものを粗く潰すだけで食感のバリエーションが作れます。

取り分けの際は、月齢別に取り分けるスペースを確保しておくと混ざらず便利です。大人用に取り分けてから味付けすることも可能です。

複数野菜の一括調理手順

複数の野菜を一緒に調理する場合、火の通りに差があるものは切り方や投入タイミングで調整します。硬い根菜は小さめに切る、葉物は後から加えるなどの工夫が有効です。

手順の一例:

- 野菜を洗って適切な大きさに切る。

- 圧力鍋に少量の水(ひたひた程度)を入れる。

- 根菜類を先に入れ、蓋をして加圧。

- 加圧終了後に葉物や柔らかい野菜を加えて余熱で仕上げる。

- 冷ましてから小分けにする。

均一な火通りを意識して、過加熱を避けることがポイントです。

味付けや取り分けのコツ

離乳初期〜中期は無塩無添加が基本です。調理後に取り分けて大人用には別途味付けをするのが簡単で安全です。取り分け時は清潔な器具を使い、直接口をつけないように注意してください。

だしを使う場合は、化学調味料の入っていない昆布だしや薄いかつおだしを少量使うと旨味が増し、赤ちゃんにも受け入れやすくなります。味付けは少しずつ試し、赤ちゃんの反応を見ながら調整してください。

圧力鍋ストックの活用法とアレンジ例

作ったストックはそのままでも、スープやピューレ、混ぜご飯などに応用できます。大人用にも展開しやすく、家族の食事作りに活用することで無駄が減ります。ここでは具体的な取り分け方法や解凍のコツを紹介します。

アレンジはシンプルな味付けで赤ちゃんの食べが良くなるものを意識してください。栄養バランスを保ちながら手早く準備できるメニューが中心です。

離乳食の取り分け方法

先に無塩で少量を取り分け、その後大人用に味付けする方法が基本です。取り分けは調理直後ではなく、冷ましながら行うと扱いやすくなります。

小分けしたストックは月齢に合わせて形状を変えると使いやすいです。初期は滑らかなピューレ、中期は粗めに潰したもの、後期は小さめの刻みといった具合に取り分けておくと重宝します。

また、取り分けた分を別の容器に移す際は清潔なヘラやスプーンを使い、同じ器具で異なる容器を触らないようにすると衛生的です。

スープやピューレへの展開

圧力鍋でできたスープはそのままピューレにしたり、だしを足してスープにしたりできます。温め直す際は少量ずつ水を加えてのばすと滑らかになります。

ピューレは冷凍保存しておけば、必要なときに解凍して他の食材と混ぜるだけでバリエーションが増えます。たとえば野菜ピューレに豆腐や鶏ささみを混ぜればたんぱく質も補えます。

簡単なアレンジ例をいくつか用意しておくと、その日の食欲や時間に合わせて使い分けられます。

大人メニューへの応用

無塩で作ったストックは大人メニューにも応用しやすく、取り分け後に塩や醤油、スパイスで味付けするだけで一品が完成します。野菜スープをベースにパスタやリゾット、炒め物のソースに使うと便利です。

油を少量加えて炒め直すと風味が増し、家族の食卓にも合う味になります。栄養バランスを整えつつ、調理時間を短縮できる点が利点です。

冷凍・解凍の具体的方法

冷凍は小分けにしてラップで平らに包むか、製氷皿に入れて凍らせてからジッパー袋に移すと使いやすいです。1回分ずつの量を目安にすると解凍の無駄がありません。

解凍は冷蔵庫で自然解凍するか、湯煎や電子レンジの低出力で丁寧に温めます。電子レンジ使用時はムラが出やすいので一度かき混ぜると均一になります。

解凍後は再冷凍せず、できるだけ早めに使い切ることが安全上のポイントです。

安全に続けるためのポイントと注意点

圧力鍋でのまとめ調理は便利ですが、安全面やアレルギー確認、保存期限の管理などを守ることが重要です。正しい使い方とルールを決めておくことで安心して継続できます。

特に赤ちゃんに与えるものなので、衛生と安全性には十分配慮してください。トラブルが起きたときの対処法も事前に把握しておくと安心です。

圧力鍋使用時の安全対策

取扱説明書をよく読み、鍋の容量を守って材料を詰めすぎないことが基本です。蒸気の排出や蓋の開け方など、安全機構を正しく理解してから使いましょう。

加圧中や加圧直後は蒸気や熱に注意し、蓋を開けるときは圧力が完全に下がっていることを確認してから行ってください。小さな子どもの手の届かない場所で調理することも大切です。

定期的にパッキンやバルブの点検を行い、異常があれば使用を中止して修理や交換を検討してください。

離乳食でのアレルギー確認

新しい食材を与えるときは、1種類ずつ少量から試し、2〜3日様子を見る「スロイントロ」を心がけてください。発疹や吐き気、下痢などの症状が出たら使用を中止し医師に相談してください。

家族にアレルギー既往がある場合は、特に慎重に進めるとよいです。記録をつけておくと、何をいつ試したかが把握しやすくなります。

保存期間と廃棄の目安

冷蔵保存は2日程度を目安にし、冷凍保存はおよそ1か月を目安に管理すると安全です。保存期間は目安であり、臭いや色、状態に違和感があれば迷わず廃棄してください。

解凍後は再凍結せず、早めに使い切ることを徹底してください。ラベリングで作成日を明記しておくと管理が楽になります。

トラブル時の対処法

調理中に異音や異臭がした場合は火を止めて蒸気を逃がし、取扱説明書の指示に従って点検してください。蓋が開かないなどトラブルが起きたら無理に力を加えず、圧力が完全に下がるのを待つことが重要です。

食べてから体調不良が出た場合は、症状に応じて小児科や医療機関に相談し、保管してある該当分の食品を持参すると相談がスムーズになります。

圧力鍋でまとめて作った野菜ストックで育児を楽にする工夫

圧力鍋でのまとめ作りを定期ルーチンにすると、育児の時間的余裕と心の余裕が生まれます。週に一度のまとめ作り、ラベリング習慣、小分け冷凍を組み合わせると効率的です。

ちょっとした工夫で毎日の離乳食がぐっと楽になります。無理せず自分のペースで取り入れ、赤ちゃんの成長に合わせて微調整してください。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)