軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

最近、旦那さんが食事をとらない場面に戸惑っていませんか。食事は日常の大切なコミュニケーション手段でもあり、理由がわからないままだと心配やイライラが募ります。まずは感情、習慣、健康など背景を整理すると対応が見えてきます。この記事では場面別や心理タイプごとに分かりやすく原因を解説し、今日から試せる短期・長期の具体策までお伝えします。

旦那がご飯を食べない心理を知れば対応が見えてくる

食べない背景は感情か習慣かで対応が変わる

食べない理由は大まかに感情的なものと習慣的なものに分かれます。感情的な場合はストレスや不安、落ち込みといった心理的要因が関係し、やる気や食欲が低下しています。こうしたケースでは無理に食べさせるより、気持ちに寄り添い、話を聞く時間をつくることが先決です。

一方、習慣的な場合は外食や仕事のリズム、実家の食習慣などが影響します。この場合は生活パターンや食事の用意の仕方を見直すことで改善しやすくなります。たとえば帰宅時間に合わせた短時間で用意できるメニューや、好みに合う食材を取り入れる工夫が効果的です。

どちらの背景かを見分けるには、食べない頻度と状況、本人の表情や会話の様子を観察してください。感情的な原因なら会話の機会を増やし、習慣的なら環境やメニューを調整することがポイントです。

食欲不振と単なる好みの違いの見分け方

食欲不振は体調や心理の変化に伴って急に起きることが多く、普段食べる人が急に食べなくなる場合は注意が必要です。疲れや睡眠不足、薬の副作用、風邪の初期症状などが考えられます。こうした場合は量を減らしたり消化の良い食事を用意するなど配慮が必要です。

好みの問題は時間をかけて蓄積することが多く、特定の味付けや食材をずっと避ける傾向が見られます。返事がそっけなかったり、同じメニューばかり残すなら好みの可能性が高いです。好みの違いは話し合いや試食で確認し、無理に変えようとせず少しずつ調整するのがよいでしょう。

見分け方としては「いつから」「どのメニューで」「どのくらいの頻度で」食べないかを記録すると原因がはっきりしやすくなります。必要なら医師や専門家に相談する判断材料にもなります。

健康や歯の問題をまず確認するポイント

食べない原因が体の問題である場合、放置すると健康に影響が出ることがあります。まず確認したいのは発熱、体重減少、持病の有無、服薬の状況です。特定の薬は食欲を抑える副作用があるため、服薬の有無は重要な手がかりになります。

また、歯や口内の問題も見落としやすい原因です。歯痛や入れ歯の不具合、口内炎などで噛む・飲み込むのがつらいと食事量が落ちます。食べにくそうにしている、片側だけで噛んでいる、柔らかい物だけ好むといったサインがあれば歯科受診を検討してください。

体調面で心配がある場合は早めに内科受診を促すと安心です。特に急激な体重減少や持続する倦怠感、消化器症状がある場合は専門医の診察を受けることをおすすめします。

すぐ試せる食事の小さな工夫

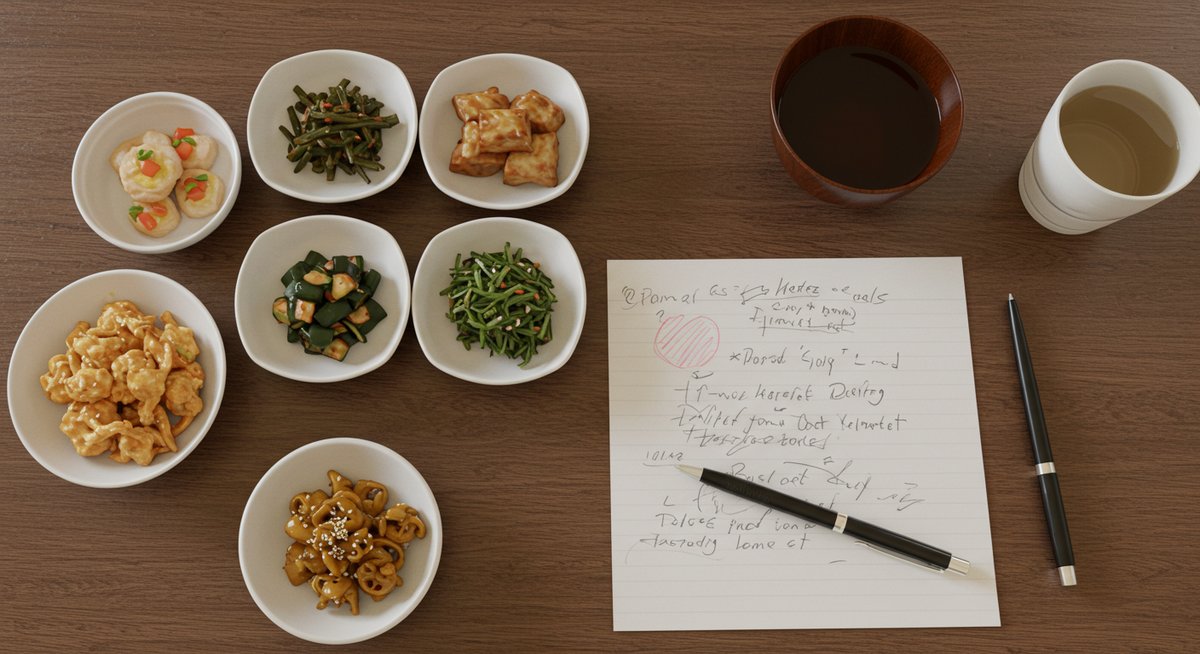

すぐにできる工夫は手軽で効果が出やすいものを選ぶと続けやすくなります。まずは盛り付けや香りを工夫して食欲を刺激することが有効です。温かいスープや香りの強い副菜を添えると食事への抵抗が減ります。

次に食べやすさを重視し、消化しやすい食材や寸胴で煮出した料理などを用意してみてください。小分けにして少量ずつ出すことで「全部食べなければ」というプレッシャーを和らげます。取り分けやすいおかずや、食べる時間をずらす工夫も有効です。

また、選択肢を少しだけ用意するのもポイントです。主菜だけ選ばせる、サラダのドレッシングを変えるなど小さな選択が満足感につながります。急に変えず徐々に取り入れて様子を見てください。

話し合いで誤解を減らす伝え方のコツ

話し合いでは責める言い方を避け、事実と感情を分けて伝えると誤解が少なくなります。まず事実を穏やかに伝え、「最近ご飯をあまり食べないように見えるけれど、体調は大丈夫?」など相手を気遣う言葉を添えましょう。

感情を伝えるときは「〜されると悲しい」「〜だと心配だ」のように自分の気持ちに焦点を当てると相手は受け取りやすくなります。解決策は一方的に提示せず、選択肢を出して一緒に決める姿勢が大切です。

会話のタイミングも重要です。食事中や帰宅直後など敏感な時間は避け、リラックスした時間に短く切り出すと受け入れられやすくなります。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

場面ごとに見る旦那がご飯を食べない典型ケース

帰宅後すぐに食べたがらない場面

仕事で疲れて帰宅した直後は、食欲よりも一息つきたい気持ちが勝つことがあります。特に通勤や残業が続くと帰宅後すぐに食べる気になれないことが多いです。こうした場合は食事時間を固定せず、好きなタイミングで軽くつまめるものを用意しておくと負担が減ります。

冷たいままでも食べられるおかずや温めるだけのスープ、あとで温め直しやすいおかずを用意しておくと相手も無理なく食べられます。夕方に軽いスナック的なものを出しておき、後できちんと食事時間を設けるのも一案です。重要なのは相手のリズムに合わせる柔軟性です。

飲み会や外食が多く家で食べない場面

飲み会や外食が習慣化していると、家での食事が後回しになりがちです。頻度が高い場合は食費や健康面でも負担が出るため、まずは相手のスケジュールや理由を把握しましょう。仕事のつながりで外食が多いのか、気分転換が目的なのかで対応が変わります。

解決策としては「週に何回は家ごはんを優先する」といったルールを一緒に決める、あるいは帰宅が遅くなる日用に簡単で満足感のあるメニューを常備する方法があります。無理に制限するのではなく、選べる仕組みを作ることが大切です。

味付けや食材が合わず残す場面

味付けや特定の食材が合わないことは日常的に起きます。何度も同じものを残すなら単に好みの問題である可能性が高いです。改善するには具体的にどの味が苦手かを確認し、調味料や調理法を少しずつ変えてみてください。

箇条書きで試せる例:

- 味が濃いと感じる→薄味にしてタレや薬味で調整

- 香りが苦手→香草やスパイスを控える

- 食感が合わない→柔らかく煮る・刻むなど工夫

相手の意見を聞きながら少しずつ変えると衝突が減ります。

ケンカ後にわざと食べない場面

ケンカのあとに食事を拒むのは感情表現の一つで、無意識に距離を取るための行動であることが多いです。この場合は「食べない=反抗」だと捉えず、まずは冷却期間を作ることが有効です。時間を置いてから、落ち着いた場面で感情を共有するようにしましょう。

食事は仲直りのきっかけにもなります。軽いお粥や好物を用意しておくと、向こうから歩み寄れる余地が生まれます。ただし、食事で問題を無理に解決しようとすると逆効果になることもあるため、相手の状態を見極めて行動してください。

体調不良や薬の影響で拒む場面

体調不良や薬の影響で食欲が落ちることはよくあります。食欲以外に吐き気、便通の変化、眠気、発熱などがあれば体調不良の可能性が高いです。薬の副作用が疑われる場合は処方医や薬剤師に相談するとよいでしょう。

対処としては消化に優しい食事を少量ずつ提供し、必要なら医療機関での受診を促してください。長期的に食欲不振が続く場合は専門家の診察をおすすめします。

行動から読み解く心理タイプとその背景

無関心で外食や簡単食を選ぶタイプの特徴

このタイプは食事に対する関心が低く、時間や手間をかけたくない傾向があります。外食やコンビニ食、インスタントで済ませることが多く、家庭のご飯に興味を示さないことが特徴です。理由としては仕事の忙しさ、趣味優先、食に対する価値観の違いなどが考えられます。

対応策は押し付けずに選択肢を与えることです。例えば「今日は簡単に済ませるけれど、明日は一緒に温かいご飯を食べる日を作る」といった具合にバランスを取ると協力が得やすくなります。

好き嫌いが多く細かく注文するタイプの心理

好き嫌いが多い人は安心感やコントロール欲求が背景にあることが多いです。幼少期からの食経験や家庭での食文化が影響している場合もあります。細かく注文するのは「失敗したくない」「安心して食べたい」という心理から来ることが少なくありません。

この場合は非難せず、具体的な好みを整理していくと改善します。好みリストを作って相互に共有することで準備がスムーズになりますし、食事のストレスを減らせます。

ストレスや気分の落ち込みで食欲が減るタイプ

仕事や人間関係のストレス、抑うつ傾向があると食欲が落ちることがあります。こうしたタイプは食事以外でも活動量や睡眠の変化が見られることが多いです。放置すると体重減少や体調不良につながるため注意が必要です。

対応はまず傾聴し、専門家に相談することも視野に入れてください。日常生活では小さな成功体験や軽い運動、食事のリズムを戻す工夫が助けになります。

プライドやコントロールが影響する場合の見分け方

食事で自己主張する人は、プライドや役割分担の感覚が強いことがあります。自分で選びたい、支配したいという気持ちが表れると、あえて食べない態度を取ることがあります。見分けるポイントは、他の場面でも主導したがるか、コントロールを求める言動があるかです。

対応は対等な立場で話し合い、尊重し合えるルール作りをすることです。選択肢を与えつつ合意形成するプロセスが有効です。

幼少期の食習慣や実家の影響が残るケース

幼少期の食習慣は大人になっても影響を残すことがあります。例えば実家での食事が偏っていたり、食事を急がされた経験があると、家庭での食事に抵抗を感じる人がいます。こうした背景を理解することで対応が柔らかくなります。

改善には時間がかかることが多いですが、安心できる食環境を少しずつ作ることで変化が期待できます。家族の協力を得て、新しい食のルールを一緒に作ると定着しやすくなります。

具体的に使える対処法を短期と長期で分けて提案

その日のうちにできるメニューと盛り付けの工夫

短期的には温かいスープやお粥、刻んだ具材の雑炊など消化しやすいメニューがおすすめです。香りの良い一品(だしの効いた味噌汁や焼き鮭)を加えると食欲が刺激されます。

盛り付けは少量ずつ小皿に分ける、色味を意識して野菜を添える、温かいおかずは最後に出すなど工夫すると食べやすく見えます。手間をかけずに見た目を整えるだけでも印象が変わります。

量を調整するか旦那分を別に用意する方法

その日の体調に合わせて量を減らすか、旦那さん用に別盛りを用意する方法があります。別に用意するメリットは無理強いを避けられる点です。ただし準備の負担が増えるため、簡単にできるメニューをストックしておくと楽になります。

量の調整では少量を頻回に出す、炭水化物を控えめにする、栄養補助のスムージーやスープで栄養を補うといった方法が有効です。

好みを引き出す具体的な質問例と聞き方

好みを引き出すには具体的な選択肢を提示する質問が効果的です。たとえば「今日は和食と洋食どっちがいい?」や「酸味強めとマイルドどちらが食べやすい?」といった聞き方です。抽象的な質問だと返答が難しい場合が多いので、選択肢は2〜3つに絞るとよいでしょう。

聞くときは押し付けず、「試しにこれを作ってみたいけれどどうかな?」と相手の意見を尊重する姿勢を示すと協力が得やすくなります。

一緒に料理をすることで理解と協力を促す方法

一緒に料理をすることで好みや食べやすさを自然に知る機会が増えます。簡単な調理や下ごしらえを一緒に行えば、相手も家事への関心や感謝の気持ちを持ちやすくなります。共同作業は会話のきっかけにもなります。

始めは短時間で終わる作業から誘い、成功体験を積み重ねると習慣化しやすくなります。休日に一緒に作る日を決めるのもよい方法です。

ミールキットやデリバリーを賢く使うコツ

ミールキットやデリバリーは手間を減らしつつ満足度を上げる便利な手段です。好みがはっきりしない場合は、複数ジャンルを試せるサービスを利用して傾向を掴んでください。定期便を使うと食事準備の負担が軽くなります。

利用するときは栄養バランスや量、アレルギー表示を確認し、予算に合わせて使い分けると無駄が少なくなります。

医師やカウンセラーに相談する判断基準と手順

食欲不振が数週間以上続く、体重が急激に減る、日常生活に支障が出る場合は医療機関や専門家に相談してください。まずはかかりつけ医や内科で全身状態を確認し、必要に応じて血液検査や薬の見直しを行います。

心理的な原因が疑われる場合は臨床心理士やカウンセラーを紹介してもらうことも有効です。相談の際は症状の経過や食事の状況をメモしておくと診断に役立ちます。

今日から試せるチェックリストと次にすること

- 観察:いつ、どんな場面で食べないか記録する(頻度・時間・メニュー)

- 体調確認:発熱、体重変化、薬の有無をチェックする

- 短期対応:温かいスープやお粥、少量ずつの提供を試す

- 会話:責めずに事実と感情を分けて短時間で確認する

- 仕組み:ミールキットを試す、週に家ごはんの日を作る

- 専門相談:数週間続く、体重減少や生活障害がある場合は医師へ

まずは観察と簡単な応急処置から始め、改善が見られない場合は受診や専門家への相談を検討してください。小さな変化を積み重ねることで、食事の問題は徐々に改善していきます。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)