軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

最初に体調が悪いとき、家族の食事準備は何を優先すればよいか迷いますよね。自分の回復を優先しつつ家族の栄養と安全も守るための具体的な判断基準や簡単メニュー、頼み方のテンプレートをお伝えします。短時間で済ませるコツや当日すぐ使える宅配サービス、子どもや高齢者への配慮まで、実践しやすい内容を順にご紹介します。まずは負担を減らす基本方針を押さえていきましょう。

体調悪い時に家族のご飯はこれを優先すれば負担が減る

体調が悪いときは、準備時間・調理の手間・後片付けの三つを同時に減らすことが大切です。家族の年齢構成やその日の予定を踏まえ、無理なく提供できる形を選びましょう。シンプルな主食と具合の悪い人も食べやすい副菜、そして安全な保存方法を基準にしてください。

優先順位は次のように考えます。まずは安全性(加熱や食中毒対策)を確保し、次に栄養の偏りを防ぐ簡単な組み合わせを用意します。短時間で済ませるためにレトルトや冷凍、調理器具をフル活用し、後片付けが少ないワンプレートや弁当形式を選ぶと負担が大幅に減ります。

準備が難しい場合は宅配や家族に頼む選択肢を早めに使いましょう。頼むときには具体的な指示と役割分担を伝えることで混乱を防げます。事前に「非常時用リスト」を作っておくと、いざというとき判断が速くなります。

体調の重さで何を優先するかを簡単に決める基準

体調の重さを大きく「ほとんど動けない」「少し動ける」「普段通りに近い」の三段階で分けます。ほとんど動けない場合は調理よりも安全な温かい食事の確保と水分補給を最優先にしてください。

少し動ける日は、火を使わずにレンジや炊飯器で済むメニューを選ぶとよいです。食材は使い回ししやすいものにして、後片付けを減らします。普段通りに近い場合は、負担を減らすために簡単な下ごしらえだけして家族に分担してもらう方法が向きます。

判断を簡単にするためのチェックリストを用意しておくと便利です。具体的には、発熱の有無、めまいや吐き気の有無、家族の食事自立度(子どもや高齢者の有無)、当日の外出や仕事の有無などを項目にします。このリストで優先度を数値化すれば判断が速くなります。

今日中に用意するか休むかの見切り方

まずは体温や症状の程度を確認し、短時間の立ち上がりや料理ができるかどうかを自己評価します。症状が重い場合や嘔吐・激しい下痢があるときは無理に調理せず、家族に頼むか宅配を利用してください。

時間が限られる場合は「食べられる人がいるか」「火を絶対に使わなくてよいか」を判断基準にします。食べられる人がいて火を使えないなら、レンジ加熱や温かい飲み物で済ませる方法が安全です。買い物が必要な場合は即時注文できるサービスを使うと負担が減ります。

見切りのポイントは迷っている時間を減らすことです。5分以内に決められないと感じたら即座に誰かに助けを求めるルールを設けると安心です。

短時間で栄養を補う簡単な選択肢

短時間で栄養を補うには、炭水化物・タンパク質・ビタミンを簡単に組み合わせられるメニューが向きます。例えば、レトルトのおかゆに卵を加える、温めるだけの雑炊に冷凍野菜と鶏そぼろを加えるなどが手軽です。

缶詰(魚・豆)やレトルトの肉・魚惣菜、インスタントスープに粉末野菜やプロテインを加える方法も便利です。酸味のある調味料や梅干しは食欲が落ちているときに摂りやすく、消化にも優しいです。

短時間で済ませるコツは調理器具を限定することです。電子レンジや炊飯器、電気ポットだけで完結するメニューを複数用意しておくと、症状に応じて使い分けられます。

家族に頼るときの具体的なお願い例

頼むときは短く具体的に伝えるとスムーズです。例えば「今日だけ夕食をお願いしたい。メニューはうどんと冷凍ブロッコリーで、大人はめんつゆで温めて、子どもは刻んだ具を混ぜて」といったように具体的に指示します。

役割分担も明確にしましょう。「買い物はAさん、調理はBさん、片付けはCさん」という風に分けると迷いが減ります。時間や予算の上限(調理は30分以内、予算は1000円以内)も添えるとさらに頼みやすくなります。

頼まれた家族が不慣れな場合は、簡単な手順を書いたメモや写真を渡すと安心です。感謝の言葉を忘れずに伝えることで次回も頼みやすくなります。

当日すぐ注文できる宅配やテイクアウトの選び方

当日注文なら、配達時間の短さとメニューの消化しやすさを重視してください。チェーンの弁当や定食は品質が安定していて、温かい状態で届きやすいです。温かいスープやおかゆ系がある店舗を選ぶと安心です。

また、配達アプリで評価や配達時間帯を確認し、配達繁忙時間を避けると到着が早まります。子どもや高齢者向けには塩分や量に配慮したメニューを選び、アレルギー情報も必ずチェックしてください。

支払い方法や受け取りの指示(インターホンでの受け渡し、玄関前置きなど)も事前に伝えると負担が減ります。領収書や注文履歴を残して後で精算しやすくしておきましょう。

翌日に負担を残さない最低限の準備

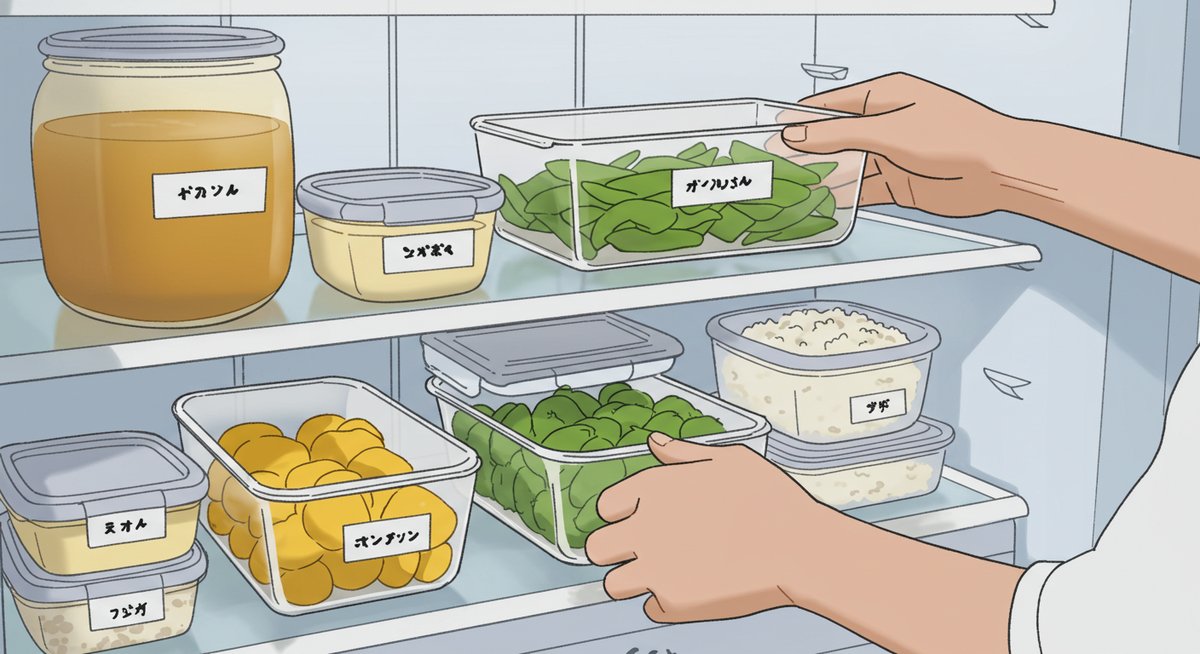

その日のうちに翌日の朝食や簡単な夕食の一部を準備しておくと負担が軽くなります。例えば、米を炊飯器でセットしておくだけでも朝が楽になりますし、冷凍保存できるおかずを2〜3品作っておくと安心です。

簡単な準備には次のようなものがあります:常備のスープを小分けにする、冷凍ご飯をストックする、味噌汁の具材をカットして冷蔵するなどです。これにより翌日は短時間で食事が整い、家族全体の負担が分散できます。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

どんなときに作らず頼るかがすぐ分かるチェック基準

作るか頼るかの判断基準は、安全・栄養・時間の三点で行います。安全面で不安がある場合や自分が動けない場合は作らず頼る判断が正解です。栄養的に一食抜くよりも、誰かに頼んででも温かい食事を用意する方が回復につながります。

また、調理に必要な時間が確保できないとき、家族の予定で手が離せないときは即座に外部サービスを利用しましょう。チェックリストを日常的に確認する習慣をつけると、迷わず判断できます。

全く動けない日と少し動ける日の区別ポイント

全く動けない日は立ち上がるのが困難で、熱やめまい、嘔吐が続く場合です。この場合は調理よりも体を休めることを優先し、家族か外部サービスに完全に任せます。

少し動ける日は短時間の耐性があり、電子レンジや電気ポットを使った簡単な調理が可能な状態です。この日は家族と分担し、調理時間を15〜30分程度に抑えるメニューを選ぶとよいです。

判断が難しい場合は無理をせず、まずは短い作業から試してみて、途中で具合が悪くなれば中止して頼るルールにしておくと安心です。

家族の年齢や健康状態で変わる対応的違い

幼児や高齢者、持病のある家族がいる場合は、食事の安全性と栄養バランスをより重視します。幼児には咀嚼やアレルギーに配慮した柔らかい食事、高齢者には塩分控えめで消化に優しいメニューが必要です。

家族が自分で食べられるかどうかも判断基準になります。自立している人が多ければ、簡単に分けられる弁当形式やワンプレートで対応できますが、手助けが必要な場合は調理と配膳までできる人に頼む必要があります。

熱や嘔吐など症状別の判断目安

発熱がある場合は体に負担をかけない温かい流動食や消化の良いものを選びます。嘔吐がある場合は、まずは水分補給と電解質補給を優先し、固形物は症状が落ち着いてから少しずつ与えてください。

強い下痢や血便、脱水症状が疑われる場合は医療機関への相談を優先し、食事は薄めのスープやゼリー状の補助食で対応します。無理に食べさせず、小分けにして回復を見守ることが重要です。

仕事や子どもの予定がある日の優先順位

仕事や子どもの送り迎えがある日は時間優先で判断します。朝は前夜に下ごしらえを済ませるか、温めるだけで食べられるメニューを用意してください。夕方が忙しい日は、簡単に温められる弁当やテイクアウトを活用しましょう。

優先順位は「安全な食事の確保>子どもの予定の遂行>自分の調理」です。外部サービス利用や家族の協力で対応できるように前もって役割分担を決めておくと当日の混乱が減ります。

長引くときの負担分散の考え方

長引く場合は負担の固定化を避け、家族間でローテーションを作って負担を分散します。作り置きや宅配の定期利用、ミールキット導入などを検討して、誰か一人に負担が集中しない仕組みを作りましょう。

また、家事の見える化(カレンダーやアプリで担当を共有)を行うと負担の偏りが分かりやすくなり、話し合いもしやすくなります。

すぐ用意できる簡単メニューと頼れる商品を具体的に紹介

困ったときにすぐ用意できるメニューは、作業が少なく栄養を補えるものが中心です。おかゆ、雑炊、うどん、レトルトのスープ類、缶詰や冷凍食品を上手に組み合わせると短時間で充実した食事になります。

市販品では、常温保存がきく栄養補助ゼリーや電解質飲料、レトルトの具だくさんスープ、レンジ対応の冷凍惣菜が頼りになります。調理器具は電子レンジと炊飯器、電気鍋を中心に使うと手間が減ります。

おかゆや卵雑炊など消化に優しい主食

おかゆは消化に優れ、体調が悪いときの定番です。白米を多めの水で炊くだけで作れ、具を変えることで飽きにくくなります。骨付き出汁や昆布だしを使うと旨みが出ます。

卵雑炊は、卵を溶いて加えるだけでタンパク質が補えます。刻みネギや刻んだ海苔を少量添えると風味が増し、食欲が戻りやすくなります。時間がない場合は市販のレトルトおかゆに温泉卵や缶詰の魚を加えると栄養価が上がります。

温かいうどんやにゅうめんの工夫

うどんやにゅうめんは短時間で作れてのどごしも良く、消化性も高いメニューです。スープは薄めにして、具材は蒸し鶏やほぐしサバ、冷凍野菜を使うと手早く栄養を追加できます。

麺は茹で時間が短い乾麺やレンジ調理可能な冷凍麺を使うと便利です。子どもや高齢者向けには具材を細かく切り、とろみをつけると飲み込みやすくなります。

レトルトスープや缶詰の賢い活用法

レトルトスープや缶詰は保存が効き、すぐに使える優秀なストックです。野菜スープに豆やツナ缶を加えればタンパク質と食感が増します。カレーのレトルトに豆や冷凍野菜を足すだけで栄養バランスが良くなります。

缶詰は開けるだけで使えるため、調理時間を大幅に短縮できます。塩分が高いものもあるため、薄めるか副菜で調整してください。

冷凍食品を短時間でおいしく使うコツ

冷凍食品は加熱時間を守り、メーカーの指示通りにすると安全です。解凍ムラを避けるために電子レンジの間欠加熱を活用すると良い結果になります。

盛り付け前にレンジで温めたスープやご飯を用意しておくと、冷凍おかずと合わせたときに温度差が少なく食べやすくなります。できれば加熱後に蓋を少し開けて蒸らすと食感が良くなります。

惣菜やテイクアウトの選び方と衛生注意点

惣菜やテイクアウトは温度管理と受け取り方法に注意してください。熱々で出るメニューを選び、受け取り時にすぐ冷めない工夫(保温できる容器)をすると安全性が増します。

子どもや持病のある人向けには塩分と添加物の少ない店やメニューを選び、注文時にアレルギー情報を伝えておきましょう。受け取り後はできるだけ早く温め直してから提供してください。

ミールキットや宅配弁当を使うタイミング

ミールキットは下ごしらえが済んでいるため、短時間でバランスのよい食事が準備できます。体調が回復傾向にあるときや少しだけ手助けができるときに向いています。

宅配弁当は全て準備された状態で届くため、自分が動けないときに特に便利です。塩分やカロリーが気になる場合は制限食タイプのサービスを利用すると安心です。

ゼリーやスープで水分と栄養を補う方法

水分補給が大切なときは、経口補水液や薄めたスポーツドリンク、栄養ゼリーを活用します。ゼリーはのど越しがよく、少量でエネルギーが補えるため食欲がないときに有効です。

スープは具を細かくして出汁を濃くすると、少量でも満足感が得られます。温度は体調に合わせて調整し、冷たすぎるものは避けてください。

電子レンジや炊飯器で済ませる簡単調理術

電子レンジは加熱時間を短く分けて様子を見ることができます。炊飯器はおかゆや炊き込みご飯、保温機能を活用した湯煎代わりにも使えます。両方を使えば火の扱いを減らせ、安全性が上がります。

具材は先に切っておけば加熱時間が短縮され、洗い物も減ります。ワンボウルで済むレシピや耐熱容器でそのまま提供できる調理法を用意しておくと便利です。

家族に頼むときに伝え方と役割分担の具体例

頼むときは「何を」「いつまでに」「どれくらい」の三点だけを簡潔に伝えると相手が動きやすくなります。感謝の言葉や次回のフォローを添えると協力を得やすくなります。

役割分担の具体例は、買い物担当、調理担当、後片付け担当の三つに分けるのが分かりやすいです。子どもにも年齢に応じて簡単な準備や配膳を任せると家族全体の負担が減ります。

パートナーに頼む際の伝え方のコツ

パートナーに頼むときは短く明確に伝え、感謝の言葉を先に添えると協力が得やすくなります。例:「今日は体調が悪いので夕食お願いできますか。調理は30分以内で済むうどんで、具は冷凍野菜と缶詰ツナでお願いします。」

時間や予算、アレルギー情報などの条件も一緒に伝えると相手が判断しやすくなります。負担が続く場合は交代の提案や補助的な仕事の引き受けを申し出ると理解が深まります。

子どもに任せられる簡単な家事リスト

小学生以上なら次のような簡単作業を任せられます:おにぎりを握る、温めた惣菜を皿に盛る、飲み物を用意する、簡単な配膳をするなど。幼児でも皿を運ぶなどの手伝いは可能です。

指示は短く具体的にし、手順を書いたメモや写真を見せると成功率が上がります。できたら必ず褒めてあげると次回も協力的になります。

買い物を頼むときに伝える最低限の指示

買い物を頼むときは品目、量、代替品の可否、予算と支払い方法を伝えてください。例:「米1kg、牛乳1本、卵1パック。なければ豆乳で代用。予算は2000円以内で支払いは現金で。」

買い物リストはスマホで共有すると誤解が減ります。急ぎの場合は店の場所や駐車場の有無も伝えるとスムーズです。

台所での安全と衛生を先に共有する方法

台所での基本的な注意点を短い箇条書きで伝えます:生肉と野菜はまな板を分ける、十分に加熱する、調理前後には手洗いを徹底する、火の消し忘れに注意する、残り物は早めに冷ます・冷蔵する。

紙にまとめて冷蔵庫に貼るか、スマホで写真を送ると誰でも確認できて安心です。特にアレルギーや食中毒リスクがある場合は重要です。

初めて作る人に渡す簡単レシピの書き方

レシピは材料と手順を短く箇条書きで書き、重要ポイントを太字で示します(例:卵は最後に入れる、火を止めてから蓋をするなど)。調理時間と完成イメージの写真を添えると失敗が減ります。

手順は3〜5ステップにまとめ、代用できる食材も一緒に書いておくと安心です。簡単な分量の目安も忘れずに記載してください。

感謝やフォローで次回も頼みやすくする工夫

頼んだ後は必ず感謝の言葉を伝え、調理が終わったらメールやメッセージでありがとうを送ると次回も頼みやすくなります。負担が続く場合はお礼の代替(外食を奢る、家事を代わるなど)を約束すると協力を得やすいです。

また、頼まれた人が困らないように改善点を前向きに共有し、次回に活かす仕組みを作ると長期的に負担が分散できます。

子どもや高齢者がいるときの配慮と栄養のポイント

子どもや高齢者がいる家庭では、食中毒対策と咀嚼・嚥下(えんげ)機能への配慮が重要です。薄味で柔らかい食材、栄養が偏らないようにタンパク質とビタミン源を確保してください。

食欲がないときは少量ずつ回数を分けて提供し、見た目や香りで食欲を促す工夫をすると良いです。嚥下に問題がある場合はとろみをつける、細かく刻むなどの調整を行ってください。

熱があるときに避けたい食品と安全な選択

熱があるときは刺激物や脂っこい食品、冷たすぎる飲食物は避けた方がよいです。消化に優しい温かいスープやおかゆ、薄味の煮物が安全な選択です。

また、アルコールや過度のカフェインは避け、水分と電解質を補える飲料を優先してください。食欲がある場合でも量を控えめにして様子を見ながら提供します。

嘔吐や下痢があるときの水分補給の具体策

嘔吐や下痢があるときは脱水予防が最優先です。経口補水液や薄めたスポーツドリンク、電解質入りのゼリーを少量ずつ頻回に与えます。冷たすぎる飲み物は避け、常温〜ぬるま湯が望ましいです。

嘔吐が続く場合は固形物を無理に与えず、症状が落ち着いてからおかゆや煮汁などで徐々に固形物へ戻すようにしてください。

のどや口が痛いときに食べやすい献立例

のどや口が痛いときは、滑らかでぬるめの食べ物が向きます。例として、ポタージュスープ、ヨーグルト、プリン、ゼリー、すりおろし果物、なめらかなおかゆや卵豆腐などが食べやすいです。

辛味や酸味が強い食品は刺激になるため避け、栄養補給にはタンパク質豊富なヨーグルトや豆腐を取り入れてください。

乳幼児やアレルギーのある人への配慮事項

乳幼児やアレルギーのある人には、食材の成分表示と調理過程の分離が重要です。アレルギーを持つ人には専用の食器や調理器具を使い、交差汚染を避けてください。

乳幼児には咀嚼しやすい形状と適切な温度で提供し、塩分や砂糖の過剰摂取を避けることが大切です。初めての食材は少量ずつ試して様子を見るようにします。

栄養バランスを数日単位で考えるやり方

短期間の食事では一食で完璧を目指すより、数日単位でバランスを取る方が現実的です。例えば、今日はタンパク質中心、明日は野菜中心、次は炭水化物をしっかりという形でローテーションします。

冷凍保存やレトルトを組み合わせれば、数日分の栄養バランスを確保しやすくなります。家族で「今日の不足分」を共有して補い合う習慣を作ると続けやすくなります。

食欲がないときに無理なく栄養をとる工夫

食欲がないときは少量で栄養密度が高い食品を選びます。例:プロテイン入りヨーグルト、豆乳とバナナのスムージー、栄養ゼリー、卵のスクランブルなどです。味付けは薄めにし、香りで食欲を促す工夫をします。

回数を分けて少量ずつ与える、好きな食べ物を小さく刻んで混ぜるなどで摂取量を増やせます。無理に食べさせず、少しずつ回復を待つ姿勢が大切です。

病気が続くときや忙しい時の備えと日々の習慣

病気が続くときは備えがものを言います。常備食の見直しや家族間での負担分散ルール、定期的な作り置きの習慣を取り入れると長期的に楽になります。小さな準備が大きな安心につながります。

備えの基本は「消耗品の在庫管理」「簡単調理の標準化」「協力体制の共有」です。これらを日常的に整えておくことで、急な体調不良時に慌てず対応できます。

週末に作り置きしておくと助かるメニュー

週末に作り置きするなら、冷凍しやすく温め直しが簡単なメニューが向きます。作り置き例:鶏そぼろ、煮豆、冷凍おにぎり、野菜の蒸し煮、味噌スープの具の下ごしらえなどです。

容器は小分けにしておくと使いやすく、解凍時間も短くて済みます。ラベリングして日付を記入しておくと衛生管理がしやすくなります。

常備しておくと便利なレトルトや冷凍品リスト

便利な常備品例:レトルトのおかゆ・スープ・カレー、缶詰(ツナ・さば・豆)、冷凍野菜・冷凍麺、栄養ゼリー、経口補水液、インスタント味噌汁です。これらは賞味期限を定期的に確認して補充してください。

ストックは使いやすい場所にまとめておき、家族全員がどこにあるか把握しておくと非常時に役立ちます。

家族に料理を教えて分担を増やす進め方

料理を教えるときは簡単な工程を分割して教え、成功体験を積ませることが大切です。最初はレンジ加熱やおにぎり作りから始め、徐々に調理の幅を広げていきます。

ビデオやレシピカードを用意し、定期的に交代で担当を決めると役割が定着します。褒めて伸ばす方針で進めると協力が得やすくなります。

定期宅配やサブスクの選び方と活用法

定期宅配やミールキットのサブスクは負担を軽減する有力な手段です。選ぶ際は配達頻度、メニューの柔軟性、保存期間、コストを比較してください。アレルギー対応やカスタマイズ性があるサービスを選ぶと安心です。

試用期間を利用して家族に合うか確かめ、合わない場合はすぐ停止できるサービスを選ぶと無駄が出ません。

冷蔵庫の在庫管理を簡単にするチェック方法

在庫管理は見える化が鍵です。冷蔵庫の扉やスマホの共有メモに「残量メモ」を貼る、使ったらチェックを入れるルールを作ると在庫切れが減ります。週に一度の簡単チェックで古いものを整理しましょう。

食材の配置をカテゴリー別に分けると取り出しやすく、調理の時短につながります。

家事負担を見える化して長期対策を立てる

家事負担を見える化するには分担表やアプリを使い、誰がどの作業をいつ行ったかを記録します。偏りが見つかったら具体的な対策(週交代制、外注、定期宅配導入)を家族で話し合って決めます。

長期的にはスキルアップや外部サービスの活用で負担を分散し、家族全体の健康管理につなげてください。

回復を優先しながら家族のご飯を無理なく回すまとめ

体調が悪いときは無理をせず、安全と回復を最優先に判断してください。短時間で栄養を補えるメニューや宅配、家族への頼み方を事前に準備しておくことで負担を大幅に減らせます。長期的には備蓄や役割分担、定期サービスの活用で家族全体の負担を軽くすることが重要です。

まずは小さなルールとリストを作り、家族で共有することから始めてください。必要なときに迷わず頼れる体制を整えておくと、回復に専念しやすくなります。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)