軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

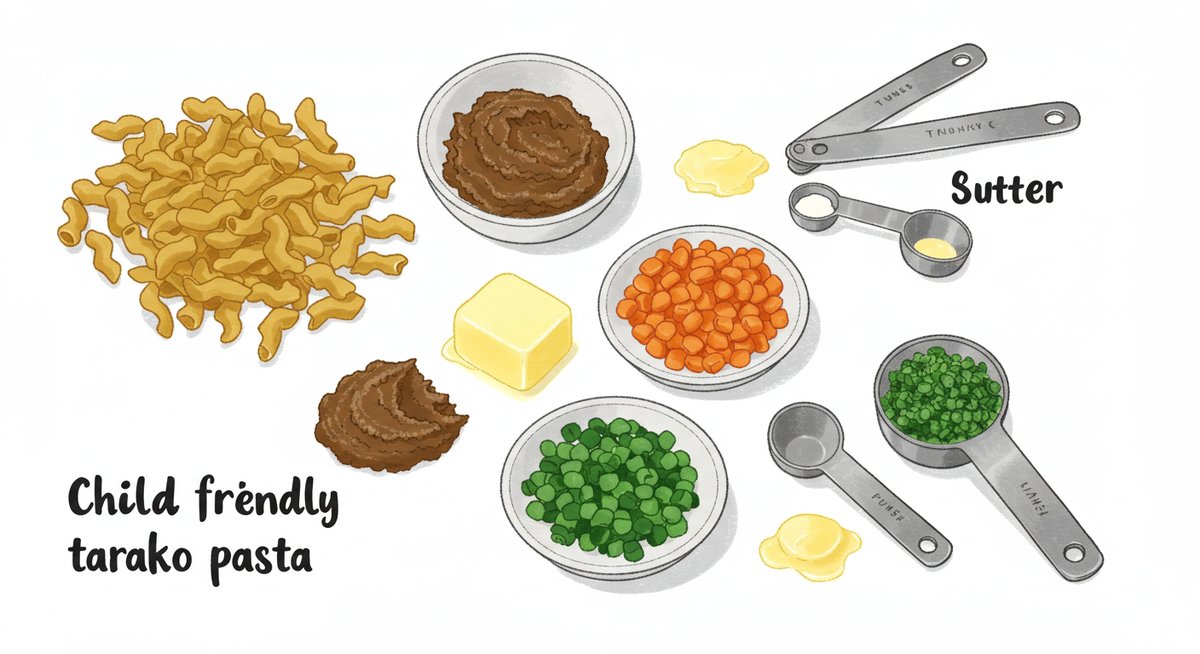

赤ちゃんや小さな子どもにたらこパスタを与えてもよいか迷う親は多いです。たらこは風味があり子どもも喜びますが、塩分やアレルギー、調理の仕方によっては注意が必要です。本記事では年齢ごとの目安や与え方、調理のポイント、トラブル防止の観察ポイントまで、実践しやすい形でわかりやすく解説します。安全に楽しむための具体的な工夫も紹介しますので、普段の献立に取り入れる参考にしてください。

たらこパスタは何歳から食べさせてよいか

180文字程度の導入文:たらこパスタは塩気や食感の点で幼児期に注意が必要です。何歳から与えるかは個々の発達や既往歴で変わりますが、目安や与え方を知っておくことで安心して取り入れられます。ここでは年齢別の目安や注意点、成長段階に応じた与え方の違い、相談すべきタイミングをわかりやすくまとめます。

目安となる年齢

たらこパスタを試す目安は一般的に1歳半から3歳頃とされています。離乳食が完了して咀嚼や飲み込みが安定し、いろいろな食材を食べられるようになってからが安全です。塩分や魚卵のアレルギーリスクを考慮すると、最初は1歳半以降で少量から始めるのが無難です。

幼児期は味覚が敏感なので、濃い味付けは避けます。家族に魚卵アレルギーや強いアレルギー歴がある場合は、さらに慎重に進めてください。保育園や幼稚園の給食基準も参考にすると判断しやすくなります。

また、噛む力や歯の生え方にも注意しましょう。歯が十分でない場合はパスタを細かく切るなど工夫が必要です。食べ始めは夕方や休日など、様子を見やすい時間帯にすることをおすすめします。

年齢ごとの注意点

1歳前後は消化器官と免疫が未熟なため、たらこ自体を避ける方が安全です。特に生に近いものや塩分の高い加工品は避けましょう。1歳半〜2歳ごろは少量の加熱したたらこを使ったパスタを薄味で試してみてください。

2歳〜3歳は咀嚼力が上がりますが、塩分摂取量の管理が重要です。味を薄めにし、パスタの形状や大きさを咀嚼しやすく工夫しましょう。3歳以降は家族と同じ食事に近づけますが、まだ塩分基準は低めに設定することを意識します。

学童期以降は通常のたらこパスタに近い味付けも許容されますが、アレルギーや体調の変化がないか引き続き観察してください。いずれの年齢でも初めて与える際は少量からにし、数時間〜1日は様子を見るのが基本です。

成長段階での与え方の違い

離乳完了直後は、たらこの粒をすりつぶすか、ペースト状にして塩分を極力減らす与え方が適しています。パスタも短く切り、柔らかめに茹でると飲み込みやすくなります。味付けは素材の風味を生かしつつ薄味にします。

幼児前半(1.5〜3歳)は、たらこの混ぜ込み量を少なくしてパスタ全体の塩分を抑えます。固さはやや柔らかめにして、子どもが自力で噛める硬さに調整してください。見た目や香りで食欲がわくように少量の野菜やオイルでバランスを取ります。

幼児後半〜学童期は咀嚼力が向上するため、たらこを粒のまま使っても問題ないことが多いです。ただし、塩分量や保存状態には引き続き注意し、家庭の食習慣に合わせて段階的に味を濃くしていくとよいでしょう。

医師や栄養士に相談するタイミング

たらこや魚介類に対する家族歴や既往歴がある場合は、初めて与える前に医師や栄養士に相談してください。既にアトピーや喘鳴などのアレルギー症状がある子どもも同様です。

新しい食材で過去に強い反応があったり、乳児期に重度のアレルギー反応を経験している場合は、専門家の指示のもとで経口負荷試験などを行うことがあります。味付けや調理法、開始時期についても個別のアドバイスが受けられます。

さらに、成長が遅れている、栄養バランスが偏っているなど栄養面で気になる点がある場合も栄養士に相談して適切な取り入れ方を決めてください。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

たらこ自体は何歳から安全か

180文字程度の導入文:たらこ自体の安全性は調理法や加工状態、子どもの発達段階で変わります。生たらこと加熱たらこの違い、魚卵アレルギーのリスク、塩分と保存の注意点、さらに市販品と手作りの選び方について、年齢別の視点も含めて詳しく説明します。

生たらこと加熱たらこの違い

生たらこは風味が強く、加熱していないため細菌や寄生虫のリスクがわずかにあります。幼児や免疫力の低い子どもには加熱処理されたたらこの方が安全です。加熱たらこは加熱工程で微生物のリスクが低減されていますので、子ども向けにはこちらを選ぶと安心です。

一方で加熱により風味や食感が変わるため、味の好みが分かれる場合もあります。風味を残したいときは短時間の加熱にして、食べやすい状態に調整してください。

市販のたらこには加熱済み表示があるため、ラベルを確認すると選びやすいです。特に幼児に与える際は「加熱済み」「冷凍加工」などの表示をチェックしましょう。調理前後に十分に火を通し、内部まで温度が上がっていることを確認することも重要です。

魚卵アレルギーのリスク

魚卵は魚本体とは別のアレルギー源となることがあるため注意が必要です。特に家族に魚卵や魚のアレルギーがある場合は、たらこを与える前に医師への相談を検討してください。アレルギー症状は皮膚の発疹、呼吸困難、嘔吐、腹痛など多岐にわたります。

初めて与える際は自宅で少量から行い、数時間は子どもの様子を観察してください。重篤なアレルギー反応が現れた場合はすぐに救急医療を受ける必要があります。既往歴がある場合や不安がある場合は、病院での負荷試験を検討することも選択肢の一つです。

また、ラベルに「卵を含む」などの表示がある加工品もあるため、成分表示を確認して複数のアレルゲンが混入していないか確認してください。

塩分・保存状態の注意点

たらこはもともと塩漬けされた食品で塩分が高めです。子どもの1日の塩分摂取量を超えないように、たらこの使用量を控えめにしてください。たらこパスタの場合は全体の分量に対してたらこの割合を少なくし、他の味付けで調整するとよいです。

保存は冷蔵・冷凍の適切な管理が必要です。開封後は冷蔵で短期間(表示に従う)に使い切り、長期保存は冷凍が適します。再冷凍や長時間常温放置は避けてください。加熱後も保存する場合は速やかに冷却し冷蔵保存、24時間以内の消費が望ましいです。

市販品と手作りの選び方

市販品は加工・加熱済み表示や賞味期限、成分表示が明確で選びやすい利点があります。特に幼児に与える場合は「加熱済み」「減塩」などの表示がある製品を選ぶと安心です。ブランドによって塩分や風味が異なるため、成分表示を比較してください。

手作りの場合は使用するたらこの状態(生か加熱済みか)と塩分量を自分で調整できる点がメリットです。手作りではたらこの量を少なくし、代わりにオリーブオイルや茹で汁で味をなじませると塩分を抑えられます。

いずれの場合も、保存方法や加熱の有無を確認し、与える前に匂いや見た目に異常がないかチェックしてください。

たらこパスタを与える際の調理ポイント

180文字程度の導入文:たらこパスタを子どもに与えるときは加熱や塩分、パスタの形状などを工夫することで安全性と食べやすさが高まります。ここでは加熱の仕方と温度管理、塩分を抑える工夫、咀嚼しやすいパスタ選び、子ども向けの味調整方法を具体的に解説します。

加熱の仕方と温度管理

たらこは十分に加熱して提供することが基本です。中心温度が75℃程度で短時間保持することで細菌や寄生虫のリスクを低減できます。ソースを作る際はたらこをフライパンで軽く炒めて温めるか、加熱済みのたらこを使ってパスタの余熱でなじませる方法が安全です。

調理中の温度管理も重要です。加熱後は速やかに提供するか、冷ます場合は早めに常温から冷却して冷蔵保存してください。長時間の放置は避け、再加熱する際は十分に温め直してください。

また調理器具やまな板の衛生管理も徹底しましょう。生の魚卵を扱った場合は他の食材との交差汚染を防ぐため、器具をよく洗浄してください。手洗いも忘れずに行ってください。

塩分を抑える工夫

たらこは塩分が高いため、使用量を減らして全体の味を調える工夫が必要です。具体的には、たらこを半量に減らしてオリーブオイルや茹で汁で伸ばすと風味を保ちながら塩分を抑えられます。レモンや刻み海苔、細かく刻んだ野菜を加えると味わいが変わり、少ないたらこで満足感が得られます。

また、塩や醤油などの追加調味は控えめにして、素材の風味で勝負するのが基本です。子ども用には薄めの味付けを心がけ、家族分を作る場合は取り分けてから大人向けに味を調整すると便利です。

パスタの形状と咀嚼しやすさ

幼児には柔らかめに茹でたロングパスタを短く切るか、マカロニなどのショートパスタを使うと咀嚼しやすくなります。平麺よりも丸い断面のパスタは喉を詰まらせにくい傾向があります。茹で時間はパッケージの表示より少し長めにして軟らかく仕上げると安心です。

噛む力が足りない子どもにはパスタを一口サイズに切る、あるいはフォークで食べやすくする工夫をしてください。ソースは粒が大きすぎないようにほぐして混ぜ、均一に絡めることで食べやすさが向上します。

子ども向けに味を調整する方法

子ども向けには色や見た目、香りで食欲をそそる工夫が効果的です。小さく刻んだほうれん草やコーン、人参などを加えると栄養バランスも良くなります。味付けは薄めを基本にして、だしを少量加えると旨味が増して満足感が出ます。

辛味や刺激のある調味料は避け、レモンやマヨネーズ少量でまろやかさを出すのもおすすめです。初めての子には見える具材を小さくして食べやすくし、食べる時間帯は様子を見やすい夕食や自宅での食事にすると安心です。

トラブルを防ぐ与え方と観察ポイント

180文字程度の導入文:たらこパスタを子どもに与える際はアレルギーや食中毒、食べムラなどさまざまなトラブルに注意が必要です。ここでは症状の見分け方、保存と提供方法、食べムラへの対応、少量から試す具体的方法をわかりやすく紹介します。

アレルギー症状の見分け方

魚卵や魚介類のアレルギーは皮膚症状や消化器症状、呼吸器症状などで現れます。与えた直後から数時間以内に発疹やじんましん、顔や口周りの腫れ、嘔吐、下痢、咳や喘鳴などが出た場合はアレルギーの疑いがあります。

軽度の症状であれば観察しつつ受診を検討してください。重度の呼吸困難や意識障害が現れた場合は、すぐに救急外来を受診する必要があります。初回は家庭で少量試し、必ず数時間は様子を見ることを習慣にしてください。

食中毒を防ぐ保存と提供方法

調理後はできるだけ速やかに提供し、残ったものは速やかに冷却して冷蔵保存します。常温で長時間放置した食品は細菌が増殖しやすいため避けてください。再加熱する場合は中心まで十分に熱を通してください。

生たらこや開封後のたらこは冷蔵での短期使用、長期保存は冷凍をおすすめします。弁当に入れる際は衛生面に配慮し、保冷剤を使うなど温度管理を徹底してください。

食べムラや拒否への対応

見た目や味の好みで食べムラが出ることがあります。まずは嫌がる理由を観察し、食感、温度、香り、見た目が原因でないか確認してください。無理に食べさせず、別の食材で同じ栄養素を補う工夫をしましょう。

子どもが興味を持ちやすい小さな一口サイズで提供する、食材を混ぜて見た目を変える、食事の時間や場所を変えるなどの工夫が有効です。少し時間を置いて再挑戦することも大切です。

少量から試す具体的な方法

初めて試す際は夕方や休日など、様子を見やすい時間帯に少量(例えば小さじ1〜2程度)から始めます。翌24時間は特に注意深く観察し、発疹や嘔吐、下痢などの変化がないか確認してください。

段階的に量を増やす場合は数日間隔を空け、毎回同様に観察します。家族にアレルギー既往がある場合や心配がある場合は医師と相談のうえ行ってください。

まとめ:安心してたらこパスタを楽しむために

180文字程度のまとめ文:たらこパスタは工夫次第で子どもの食事に取り入れやすいメニューですが、年齢や発達、アレルギーの有無、塩分や保存に注意することが重要です。加熱済みのたらこを使い、塩分を抑えた調理法やパスタの形状を工夫して、少量から段階的に試すことで安心して楽しめます。医師や栄養士に相談する場面も覚えておきましょう。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)