軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

子どもにドーナツを食べさせてもいいかどうかは、多くの保護者が気にするところです。甘くて食べやすい反面、窒息や虫歯、栄養バランスの面で注意が必要です。本記事では月齢ごとの目安や咀嚼力の発達、与える際の具体的な注意点、年齢別のおすすめタイプや手作りの工夫まで、実用的で読みやすい情報をまとめました。安全に楽しくドーナツを取り入れるヒントを紹介します。

ドーナツは何歳から食べさせるとよいか

ドーナツを初めて与える時期は、咀嚼力や離乳食の進み具合を基準に考えるとよいです。柔らかさや形状、トッピングの有無によって安全性が変わるため、個々の発達に合わせて判断してください。

まずは離乳食の後期(目安は9〜11か月)でしっかり噛めるようになっているかを確認します。小さな塊を噛み切れる、固形物を口の中で扱えるといった能力があれば、柔らかく小さめにしたドーナツを少量から試すことができます。

また、家族に食物アレルギーの既往がある場合や、赤ちゃんが過敏な反応を示したことがある場合は、医師や栄養士に相談してから与えると安心です。初回は一口分だけ与えて様子を見るようにしましょう。

月齢別の基本目安

離乳食の段階ごとにドーナツを与える際の目安をまとめます。目安は一般的なもので、個々の発達差を優先してください。

- 生後6〜8か月:固形物を噛み切る力が不十分な時期です。ドーナツは避けて、滑らかなペースト状の離乳食中心にします。

- 生後9〜11か月(離乳食後期):小さく切った柔らかいドーナツなら一口から試せます。しっかり座って食事ができ、咀嚼の反応があることが前提です。

- 1〜2歳:噛む力が向上しますが、丸い形や大きさによる窒息リスクに注意して、小さめにして監視しながら与えます。

- 3〜4歳:さらに咀嚼が発達するため、普通のサイズでも工夫次第で与えられます。ただし糖分やトッピングの量は控えめにします。

- 5歳以上:ほとんどの子は安全に食べられますが、虫歯や偏食にならないよう量と頻度を管理してください。

初めて与えるときは少量を与え、20〜30分は様子を見るようにしてください。飲み込みに不安があればすぐに中止し、医療機関に相談してください。

発達と咀嚼力の関係

赤ちゃんの咀嚼力は個人差が大きく、歯の生え方や口の使い方、日頃の食事経験で変わります。前歯が生え始めた段階では小さいものをかじる程度ですが、奥歯が生え揃うとすり潰す力がついてきます。

咀嚼力の発達を確認するポイントは次の通りです。まず、座って食事が安定していること。次に、小さい塊を口に入れても押し出さず噛もうとするか、飲み込みの際に咳き込まないかを見ます。さらに、自分で食べ物を手でつかんで口に運べることも重要です。

咀嚼が十分でないうちに硬い食べ物を与えると、噛み切れずに丸飲みして窒息のリスクが高まります。安全のため柔らかめにしたり、細かく切るなどの工夫をしてください。また、食材のテクスチャーを少しずつ変えて慣らしていくことで、徐々に咀嚼力を育てられます。

離乳食後期との切り替えポイント

離乳食後期から間食の導入や形のある食べ物への移行を始めやすい時期です。後期の目安は9〜11か月で、この頃になると小さな塊を噛む練習ができる子が増えます。ドーナツを試す場合は、離乳食で普段使っている食材に似た柔らかさに調整すると移行がスムーズです。

また、切り替えの際には一度に複数の新しい食品を試さないようにしましょう。新しい食感や材料に対する反応を確かめるため、ドーナツは単独で短時間観察するのが安全です。飲み込みや吐き戻し、発疹などがないかをチェックしてください。

咳き込んだり飲み込みが難しそうであれば、再び柔らかい状態に戻すか、医師に相談することをおすすめします。無理に進めず、子どものペースに合わせることが大切です。

医師や栄養士に相談するタイミング

以下のような場合は医師や管理栄養士に相談してください。まず、家族に強い食物アレルギーの既往がある場合や子ども自身がアレルギー症状を起こしたことがある場合です。

また、噛む力や飲み込みに不安がある、頻繁にむせる、体重の増えが悪い、発達に遅れが疑われる場合は専門家の意見を仰いでください。特に初めて与えるときの安全な形状や材料、与える量については個別アドバイスが有益です。

相談時には、普段の離乳食の進め方、歯の生え具合、既往歴や家族のアレルギー情報を伝えると適切な指導が受けられます。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

ドーナツを与えるときに注意するポイント

ドーナツは楽しめるおやつですが、与え方によってリスクがあります。窒息、アレルギー、糖分過多、虫歯などを防ぐために、与える前の確認と与え方の工夫が重要です。

小さく切る、柔らかいタイプを選ぶ、トッピングは控える、食後に水を飲ませるなどの基本的な対策を習慣にしてください。監視下で与え、初回は少量から始めることを心がけましょう。

窒息リスクの防止策

窒息を防ぐための基本は形と大きさの工夫、そして見守りです。丸いものや大きい塊は丸飲みしやすいので、小さく切るか薄く裂いてから与えます。特に1〜2歳児には一口サイズより小さめに調整してください。

また、食べるときは必ず座らせて、走ったり遊びながら食べさせないことが大切です。初めての食品は保護者がそばについて観察し、咳き込みや異常がないか確認します。食べ物を喉に詰まらせた場合の対処法(背部叩打法や乳幼児の救命処置)を事前に学んでおくと安心です。

硬さのあるトッピングやナッツ類は避け、必要なら細かく刻むか取り除いてください。飲み物は一緒に与えても良いですが、過度に大量に飲ませるとむせることがあるため注意します。

アレルギー表示の確認方法

市販のドーナツや材料を使う場合は、アレルギー表示を必ず確認してください。小麦、卵、乳、ナッツなど子どもに多いアレルゲンが使われていることが多いため、原材料表示を丁寧に読む習慣をつけてください。

アレルゲンが含まれていない製品でも、製造ラインで混入の可能性がある場合は「コンタミネーション」表示があることがあります。この場合はリスクを考慮して選ぶ必要があります。

初めて与える際には、少量を単独で試し、24〜48時間ほど皮膚や消化器症状、呼吸症状が出ないか観察してください。異変があればすぐに医療機関を受診してください。

量と頻度の目安

ドーナツは糖質と脂質が多めの食品なので、与える量と頻度を抑えることが大切です。目安としては、幼児期はおやつ全体のカロリーのうち1回あたり10〜15%程度に収めることを意識してください。

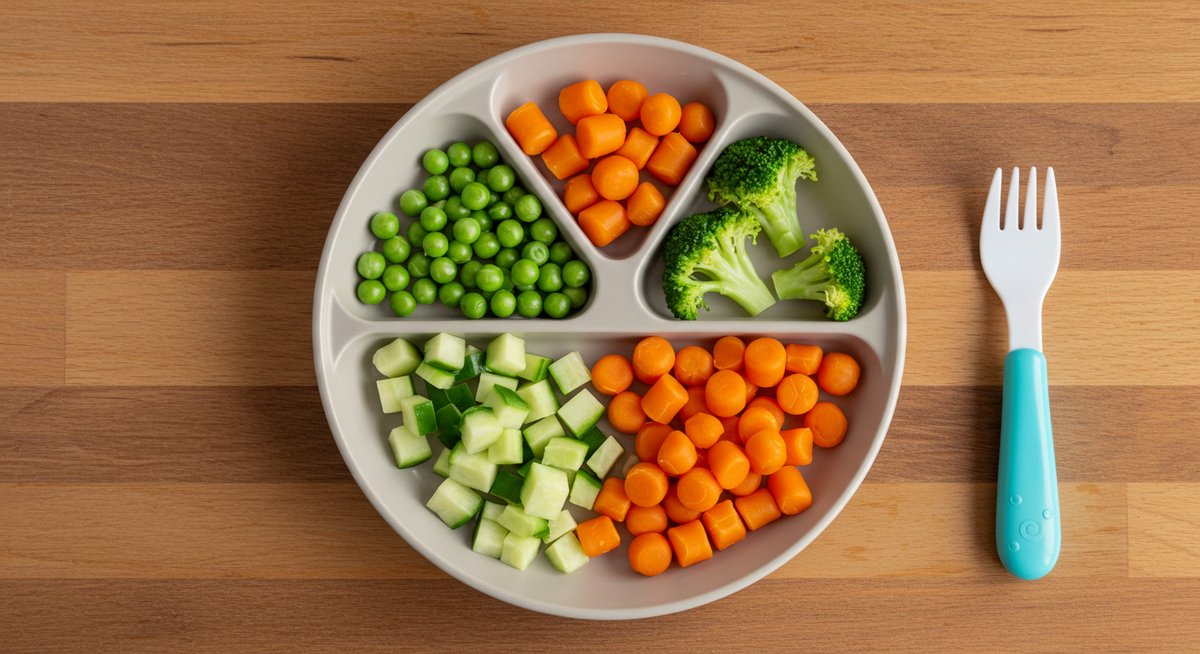

具体的には週に1〜2回を目安にし、1回は小さめサイズの半分〜1個程度に留めるとよいでしょう。他のおやつと合わせて糖分の過剰摂取にならないよう、果物やヨーグルト、野菜スティックなど栄養バランスの取れた組み合わせを検討してください。

食事の代わりに与えない、食事の直前や寝る直前には与えないといったルールを家庭で決めると管理しやすくなります。

虫歯予防の工夫

ドーナツの糖分は虫歯のリスクを高めます。食べた後は水でうがいをさせる、口をゆすがせるなどで砂糖を洗い流す習慣をつけてください。できれば食後すぐに歯磨きをするのが望ましいですが、難しい場合は水で十分にすすぐだけでも効果があります。

また、寝る前には甘いおやつを避ける、間食の回数を制限する、フッ素入りの歯磨き粉を使うなどの対策をとるとよいです。定期的な歯科検診で早めにケアすることもおすすめします。

年齢別で選ぶおすすめドーナツと与え方

年齢ごとに向くドーナツのタイプや与え方を紹介します。柔らかさや大きさ、トッピングの有無を工夫して、安全に楽しめる選択をしてください。

基本は硬すぎないもの、油分や糖分が控えめのものを選ぶこと。手作りで素材を工夫すればより安心して与えられます。

1〜2歳に向くタイプ

1〜2歳児には柔らかく小さめで、かつ形を工夫したドーナツが向いています。例えば、薄くした焼きドーナツを小さく切る、またはリング状を半分にして与えると安全です。トッピングはシンプルにして、糖衣やチョコレートは避けたほうが良いでしょう。

与える際は一口サイズに切り分けて、食べやすい大きさにしてから手渡してください。座って食べさせ、遊びながらではなく集中して食べる環境をつくることが重要です。初回は少量を試し、咳き込みやアレルギー反応がないか確認しましょう。

3〜4歳に向くタイプ

3〜4歳になると咀嚼力がさらに向上するため、一般的な市販サイズでも与えられることが多いです。ただし、糖分やトッピングの量は控えめにし、週に何度も与えないように注意してください。

選ぶ際は焼きタイプや油分の少ないもの、フルーツピューレを使ったヘルシーなタイプなどが望ましいです。外で購入する場合は材料表示を確認し、ナッツなどの硬いトッピングを避けると安心です。家庭で与えるときは一緒に飲み物を用意し、食後には歯磨きやうがいを促してください。

5歳以上の与え方の工夫

5歳以上は自己管理能力が高まるため、ルールを伝えながら与えるとよい時期です。「食べる時間」や「回数」を決め、デザートとしての位置づけを明確にします。自分で小分けにする練習をさせると適量を守れるようになります。

また、より複雑な食材やトッピングにも対応できますが、栄養バランスや虫歯対策は引き続き重要です。家庭で作るときは全粒粉やヨーグルトを使って栄養価を上げる工夫をするとよいでしょう。

手作りで安全にするポイント

手作りする場合、材料や調理法を工夫して安全性と栄養性を高められます。油を控えた焼きドーナツ、砂糖を抑えてバナナやりんごピューレで甘みを補うなどが有効です。

また、ナッツ類や大きなチョコチップは避け、小さく切ることで窒息リスクを減らします。卵や乳製品のアレルギーがある場合は代替材料を検討し、初回は少量から与えて観察してください。適切な保存と温度管理も忘れずに行ってください。

ドーナツの種類ごとの特徴と選び方

ドーナツは製法やトッピング、原材料によって特徴が大きく異なります。種類ごとの違いを理解し、子どもに合ったものを選ぶことが大切です。ここでは主要なポイントをまとめます。

揚げか焼きか、砂糖やクリームの有無、原材料の安全性などをチェックして、年齢や健康状態に合わせて選んでください。包装の表示も必ず確認しましょう。

揚げドーナツと焼きドーナツの違い

揚げドーナツは油分が多くカロリーが高めで、外側がカリッとするものが多いです。幼児には油っぽさで胸やけを起こしたり、消化に負担がかかる場合があるため頻繁には薦められません。

一方、焼きドーナツは油分が少なめで柔らかく、消化にもやさしい傾向があります。砂糖の量やトッピング次第でヘルシーに仕上げられるため、子ども向けには焼きタイプを選ぶことが多いです。とはいえ、どちらも糖分が多い場合があるので成分表示を確認してください。

クリームやチョコなどトッピングの影響

クリームやチョコレートなどのトッピングは糖分・脂質・アレルゲンの面で影響が大きいです。特に生クリームやカスタードは乳製品アレルギーのリスクがあり、チョコレートはカフェインや砂糖が含まれる点に注意が必要です。

小さな子にはトッピングを控えめにし、果物やヨーグルトソースなど比較的安全で栄養のある代替を検討してください。トッピングは別添えにして、子どもの年齢や好みに合わせて少しずつ加える方法も有効です。

原材料から見る安全性

原材料表示からはアレルギー情報だけでなく、添加物や保存料の有無、原料の品質を判断できます。できるだけシンプルな材料で、人工的な着色料や香料が少ないものを選ぶと安心です。

また、小麦の種類(全粒粉や精製小麦)や砂糖の量、油脂の種類にも目を向けると栄養面の判断がしやすくなります。家庭で作る際は、素材のトレーサビリティや新鮮さにも配慮してください。

市販品と外食チェーンの選び分け

市販品は成分表示を比較しやすく、家庭で食べさせる際に選択肢を検討しやすい利点があります。外食チェーンは味付きやサイズが均一で子どもが喜ぶ反面、トッピングや油分が多い場合があるため注意が必要です。

選ぶ基準としては、成分表示の確認、アレルギー表示の有無、保存方法や添加物の有無をチェックすることです。外食時はメニューの説明をよく読み、トッピングを控えめにするなどの工夫をしましょう。

家族で楽しむための工夫と実例

ドーナツを家族で楽しむ際は、安全面と栄養面を両立させる工夫をするとよいです。ルール作りや代替案、親子での調理体験などを取り入れることで、楽しく健康的なおやつ時間が作れます。

以下に具体的なルール例や代替おやつ、子どもと作る簡単レシピ、食べた後のケア方法を紹介します。

おやつの時間のルール作り

家族でおやつの時間を決め、食事の一部として位置づけるとメリハリがつきます。たとえば、「午後3時に一緒に食べる」「寝る前は甘いおやつを食べない」といったルールを定めると管理しやすくなります。

また、おやつを分けるルールや量を決めることで子どもが自己管理を学べます。親が模範を見せることも大切です。特別な日にはトッピングを少し許可するなど、柔軟なルールにすると続けやすくなります。

ヘルシーな代替おやつアイデア

ドーナツの代わりに栄養価の高いおやつを用意することでバランスをとれます。例としては次のようなものがあります。

- ヨーグルトに果物を添えたもの

- 全粒パンで作った小さなフレンチトースト

- バナナやりんごを使ったスイーツ風の焼き菓子

これらは作り方次第で甘さを控えられ、食物繊維やビタミンが摂れるため、日常のおやつに向いています。

子どもと一緒に作る簡単レシピ

親子で作ることで食材への関心が高まり、食育にもつながります。簡単な焼きドーナツのレシピなら、混ぜる・型に入れる・飾るといった工程を子どもと分担できます。

安全面では、包丁や熱源の扱いは大人が行い、子どもには混ぜる、トッピングを並べるなどの作業を任せるとよいでしょう。完成後は分量を守って少しずつ試食し、食べ過ぎないように見守ってください。

食べた後のケアと習慣づけ

食後の口腔ケアや手洗い、食べる時間の振り返りを習慣化すると衛生面と健康面で効果的です。歯磨きの習慣は特に重要で、特に甘いおやつを食べた後は早めのケアを心がけてください。

また、どれくらい食べたかを家族で共有し、次回に活かすことで量の管理がしやすくなります。楽しい時間として終えられるよう、ポジティブな声かけを忘れずに行ってください。

ドーナツに関するよくある質問と回答

Q: 何歳からドーナツに含まれるナッツは与えてよいですか?

A: ナッツは窒息リスクとアレルギーの両面で注意が必要です。一般的には小さく刻んだりペースト状にするなど工夫すれば年齢が上がった段階で与えられますが、家族や本人にアレルギーの既往がある場合は医師に相談してください。

Q: 一度にどれくらいの量を与えてよいですか?

A: 年齢や体格によりますが、幼児期は小さめの半分〜1個を目安にし、頻度は週に1〜2回程度に抑えることをおすすめします。食事の代わりに与えないようにしてください。

Q: ドーナツを食べた後にむせたらどうすればよいですか?

A: むせた場合はまず落ち着いて座らせ、咳を促して自然に異物が出るか確認してください。咳が続く、呼吸が苦しそう、意識がもうろうとしている場合はすぐに救急対応を行ってください。事前に乳幼児の応急手当を学んでおくと安心です。

Q: 手作りドーナツで砂糖を減らすコツは?

A: バナナやりんごピューレを使って甘みを補う、砂糖の代わりに少量のメープルシロップやはちみつは1歳未満は避ける、全粒粉を一部使って風味を補うなどの方法が有効です。

Q: 市販のドーナツで選ぶ際の優先チェックポイントは?

A: 原材料表示の確認、アレルゲン表記、添加物や保存料の有無、砂糖や油脂の量をチェックしてください。トッピングやサイズも子どもの年齢に合わせて選びましょう。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)