軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

赤ちゃんの離乳食でコンソメを使うかどうかは、多くの保護者が悩むポイントです。味がついている分便利ですが、塩分や添加物、アレルギーの心配もあります。ここでは月齢ごとの目安や調味料の注意点、手作りと市販品の選び方、実際の使い方や保存法まで、わかりやすく段階ごとに解説します。初めて使うときのチェックポイントや簡単なレシピも紹介しますので、赤ちゃんのペースに合わせて安全に取り入れてください。

コンソメは赤ちゃんにいつから与えていい?

コンソメは風味づけとして便利ですが、塩分や添加物が多いものは赤ちゃんには向きません。まずは薄味に慣れさせることが大切で、与え始めのタイミングや量は月齢や離乳の進み具合を見ながら判断します。初めて使う際は、単独でではなく野菜やだしと合わせて少量から試してください。

コンソメ導入の目安月齢

離乳初期(5~6ヶ月)はまだ味付けをほとんどしない時期なので、コンソメは基本的に避けるのが望ましいです。中期(7~8ヶ月)からは、素材の味を生かしつつ薄めた味付けを少量で試すことができます。後期(9~11ヶ月)になると、少しずつ味の幅を広げられますが、塩分量には引き続き注意が必要です。

1歳前後の完了期では、家庭の薄めの味付けに段階的に慣らすことが目安です。ただし、市販のコンソメは大人向けの味付けが強めなので、だしでうすめるか手作りのだしを使って調整してください。赤ちゃんの食事量や体調を見ながら、慎重に進めましょう。

塩分と調味料の注意点

赤ちゃんの塩分許容量は成人に比べてずっと低いため、コンソメなどの味付けはごく薄くする必要があります。目安としては離乳初期・中期はほぼ無塩、後期でごく微量、完了期でさらに徐々に増やす形が安全です。また、顆粒タイプのコンソメには塩分のほかにうま味調味料や香辛料が含まれることが多いので成分表示を必ず確認してください。

調味料を使うときは、一度に複数の加工調味料を重ねないようにしましょう。例えば市販スープ+醤油などは塩分過多になりやすいです。味付けはだしで旨味を出してから最小限の調味料で整えるのがコツです。

アレルギー確認の方法

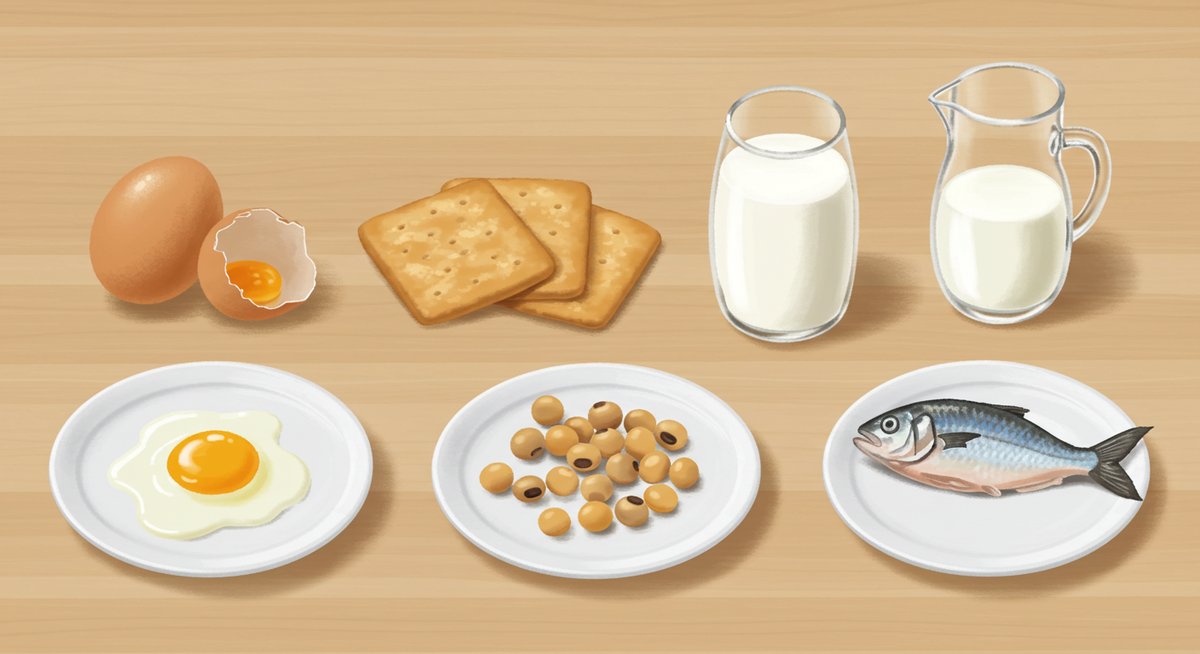

コンソメ製品には小麦や乳成分、鶏肉などアレルゲンが含まれていることがあります。新しい調味料を与える際は、パッケージのアレルギー表示を確認してください。初めての食材や調味料は単独で少量を与え、24〜48時間程度様子を見るようにしましょう。

アレルギー症状としては発疹、嘔吐、下痢、呼吸困難などが現れることがあります。もし疑わしい症状が出たらただちに与えるのをやめ、必要に応じて医療機関を受診してください。また、家族に重いアレルギー歴がある場合は、導入前にかかりつけ医に相談することをおすすめします。

赤ちゃんの反応を見るポイント

味覚だけでなく、食べた後の便や皮膚の状態、機嫌の変化も観察してください。便に変化があれば消化やアレルギーの可能性を考慮します。薄味でも食べ残しが多い場合は、味より食感や温度が原因かもしれません。

また、食べ始めは少しずつ量を増やすステップを踏み、一回ごとの与える量と頻度を記録しておくと変化に気づきやすくなります。違和感があれば元の味付けに戻すか、専門家に相談しながら進めてください。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

離乳食期ごとのコンソメの使い方

離乳食の段階ごとに使い方を変えることで、赤ちゃんの味覚や消化に無理なく対応できます。各期に合わせて食材の形状や調味料の量を調整し、だしや素材の旨味を活かすのが基本です。以下で各期の具体的な工夫を紹介します。

初期(5〜6ヶ月)の注意点

初期は母乳やミルクが中心で、離乳食はペースト状の一品ずつ与える段階です。この時期はコンソメなどの調味料は基本的に不要で、素材そのものの風味を感じさせることが大切です。だしを使う場合も薄めの野菜だしや昆布だしを少量にとどめてください。

また、食材のアレルギー試験を行う時期でもあります。新しい食材を導入する際は単独で少量ずつ与え、24〜48時間は様子を見るようにしてください。味付けよりも食べること自体に慣れさせることを優先しましょう。

中期(7〜8ヶ月)の取り入れ方

中期になると舌でつぶせるくらいの固さに調理した野菜やタンパク質を与えられるようになります。ここでコンソメを使う場合は、だし代わりに極薄い濃度にし、塩分をほとんど加えないようにします。顆粒タイプを使うならごく少量を熱湯で溶き、さらに野菜スープなどで希釈してください。

合わせ方としては、細かく刻んだ野菜や豆腐と混ぜると風味がついて食べやすくなります。離乳食の回数が増える時期なので、味に変化をつけつつも塩分管理を忘れないようにしましょう。

後期(9〜11ヶ月)の応用例

後期では手づかみ食べや刻み食に対応できるため、味のバリエーションを増やす時期です。コンソメはおかずの風味づけに少量使えますが、薄味を保つことが前提です。例えば野菜スープのベースにしてやわらかい煮物やリゾット風に応用できます。

味付けは野菜の旨味を活かしながら、塩分は控えめにします。家庭の味に近づけるためには分取り調理で大人分を最後に薄める工夫をすると便利です。食感や食べやすさも同時に調整してください。

完了期(1歳前後)の使い分け

完了期はほぼ家庭の食事に近いものを与えられる段階ですが、塩分の許容量はまだ大人より低いままです。コンソメを使う場合は、だしと組み合わせて薄めに味付けし、頻度や量を調整します。外食や市販の濃い味に触れる機会が増えるため、家庭では意識的に薄味を続けると良いでしょう。

取り分け調理で大人の料理から赤ちゃん用を作る際は、調味料を後入れにして赤ちゃん分は味付け前に取り分けるのが安全で簡単です。

市販コンソメの選び方と表示の見方

市販コンソメは手軽ですが、赤ちゃんに与える際は成分表示をしっかりチェックする必要があります。無添加表示の意味や塩分・糖分、アレルゲン表示の読み方を理解し、ベビー向け商品と大人用の違いを把握して選んでください。

無添加表示の注意点

「無添加」と表示されていても、何が無添加なのかを確認することが大切です。保存料や着色料を含まないという意味の場合が多く、旨味調味料(グルタミン酸系)や食塩が含まれていることがあります。パッケージの細かい成分欄を確認し、何が省かれているのかを理解してから購入してください。

また、無添加=赤ちゃん向けではないので、塩分量やアレルギー表示も併せてチェックする習慣をつけましょう。

塩分・糖分の成分チェック

成分表示に記載された100gあたりのナトリウムや食塩相当量を見て、薄めに使えるか判断してください。顆粒タイプは溶かした濃さで塩分が決まるため、記載の使用量をさらに減らして使用することを前提に選ぶと安全です。

糖分が添加されている場合もあるので、甘味が強いものは避けた方がよい場面があります。特に完了期以前は糖分も控えめにすることを心がけてください。

アレルギー表示の読み方

パッケージには主要なアレルゲンが表示されていますが、製造工場での混入リスク(コンタミネーション)についても注意が必要です。大きな表示だけでなく、原材料欄の細かな表記や「本品は○○を含む製品と同一ラインで製造しています」といった注意書きも確認してください。

家族に特定のアレルギーがある場合は、より慎重に製品選択を行ってください。

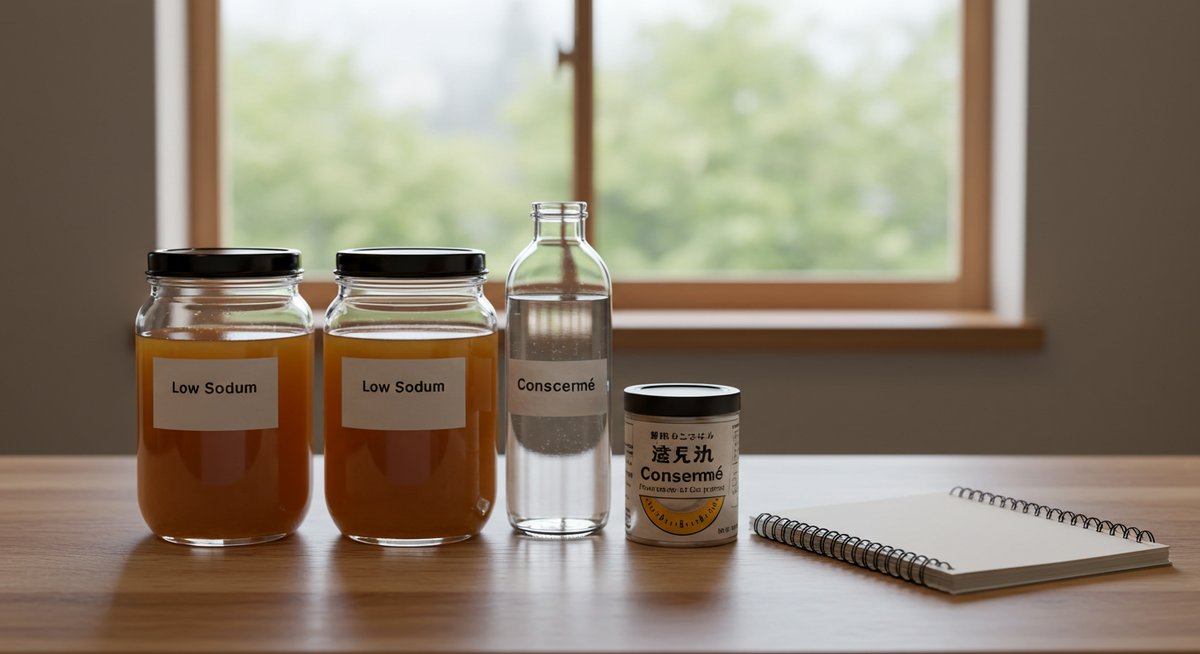

ベビー向け商品と大人用の違い

ベビー向けのスープやだしは塩分や添加物が抑えられており、赤ちゃんでも使いやすい配慮がされています。一方で大人用コンソメは旨味や塩分が強く、そのまま使うと塩分過多になりやすい点に注意が必要です。

取り分け調理をする場合は、大人用は味付けを控えめにして最後に調整するか、赤ちゃん分は調味料を加える前に取り分けると安全です。

手作りコンソメの作り方と保存法

手作りのだしや薄めのコンソメ風スープは塩分や添加物をコントロールできるため、赤ちゃん向けにはおすすめです。基本のだしの取り方から冷凍保存、取り分け調理のポイントまで紹介します。

簡単なだしの取り方

家で手軽に作れるだしは昆布だしと野菜だしが使いやすいです。昆布は水からゆっくり温めて取り出すだけでうま味が出ます。煮立てすぎないようにして、薄めのだしを作ると赤ちゃんにも安心です。

野菜だしは玉ねぎやにんじん、キャベツの切れ端を水でゆっくり煮るだけで甘みが出ます。だしを取ったらこして余分な固形物を取り除き、冷ましてから使用してください。鰹だしを使う場合も薄めにして使うのが安全です。

赤ちゃん向けの薄味レシピ例

以下は簡単で薄味にできる例です。

- 野菜スープ:だしにすりつぶしたかぼちゃとじゃがいもを加え、柔らかく煮てつぶす。

- 鶏と野菜のリゾット風:無塩の鶏だしで米をやわらかく煮て、野菜を混ぜる。

- 豆腐と野菜のすり流し:野菜だしで煮た野菜をペースト状にし、豆腐でのばす。

いずれも塩分は加えず、素材の旨味だけで味を整えるのがポイントです。

冷凍保存と解凍のコツ

だしや作り置きのスープは小分けにして冷凍すると便利です。製氷皿や製氷トレーに入れて凍らせ、固まったらジップ袋に移すと使う分だけ取り出せます。1ヶ月程度を目安に使い切ると良いでしょう。

解凍は冷蔵庫でゆっくり行うか、加熱してそのまま温め直すと衛生的です。再冷凍は品質低下や衛生面のリスクがあるため避けてください。

取り分け調理のポイント

大人用の料理を作る際は、味付けをする前に赤ちゃん分を取り分けることが基本です。取り分けた分はだしや水で薄めてから加熱し、赤ちゃん用にやわらかく調理してください。調味料は最後に少しずつ調整できるように後入れにするのがコツです。

また、調理器具やまな板を分けるなど交差汚染に注意し、取り分けた後は素早く冷ますことを心がけてください。

離乳食でコンソメを使う際の注意と工夫

コンソメを上手に使えば食材の旨味を引き出せますが、塩分や添加物、アレルギーに配慮する必要があります。ここでは味付けの工夫や与える量、他の食材との合わせ方、親が注意すべき安全面をまとめます。

味付けを薄くする工夫

味付けを薄くするためには、まずは良いだしを取ることが基本です。だしの旨味で満足感を出し、コンソメはごく少量だけ使うか、使わない選択肢も検討してください。顆粒を使う場合は規定量のさらに半分以下にするか、水で希釈してから使用します。

塩分の代わりに香り付けをしたい場合は、素材そのものの香りを活かす調理法(蒸す、煮る)を取り入れてみてください。

他の食材との合わせ方

コンソメは野菜や鶏肉、豆腐などと相性が良く、やわらかく煮ると赤ちゃんも食べやすくなります。合わせる際は食材の固さや大きさを月齢に合わせて調整してください。混ぜご飯やおかゆに少量加えて風味をつける方法もあります。

ただし、加工食品や塩分の多い食材と組み合わせると塩分過多になりやすいので、その点は注意が必要です。

与える量と頻度の目安

量は月齢や食事量によって異なりますが、初期は基本的に使わない、中期以降はごくごく少量から始めるのが安全です。頻度も毎日使う必要はなく、週に数回程度で様子を見ながら増やしていくとよいでしょう。

右肩上がりで量を増やすのではなく、赤ちゃんの食欲や便の状態、アレルギー症状の有無を基準に調整してください。

親が気をつけたい安全上のポイント

調理器具や保存容器の衛生管理を徹底し、加熱不足にならないように注意してください。レトルトや市販スープは便利ですが、表示を必ず確認し、赤ちゃん向けの成分であるかを確認したうえで利用しましょう。

また、新しい調味料や食品を導入する際は一度に複数を試さないこと、何か気になる症状が出たら速やかに中止して医師に相談することが重要です。安全第一で無理なく進めてください。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)