軽くて高性能なのでママも楽々!

新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー

赤ちゃんがラーメンを外食で食べられるのはいつからか

赤ちゃんが外でラーメンを食べても大丈夫かは、多くの親が気にするポイントです。時期だけでなく、個々の成長や準備状態を見て判断することが大切です。

離乳食の進み具合で判断する目安

離乳食が順調に進んでいるかどうかが基本の目安です。一般的には、歯ぐきでつぶせる固さの食べ物を問題なく食べられるようになったら、麺類に挑戦してもよいとされています。軟飯やしっかり煮た野菜を食べているか、もぐもぐ噛む動作をちゃんとできているかを確認してください。

離乳食の段階としては、後期(9〜11か月)から完了期(12〜18か月)にかけて麺類を試す家庭が多いです。ただし、塩分や出汁の濃さが問題になるため、外食そのままではなく取り分けや薄めるなどの工夫が必要です。赤ちゃんの飲み込みやアレルギーの状態も合わせて見て判断してください。

年齢よりも「噛む・飲み込む力」を見るポイント

年齢だけで判断せず、実際の噛む力や飲み込む力を観察することが重要です。食べ物を口に入れたときにうまく飲み込めない、よくむせる、食べ物を吐き出すといった様子がある場合はまだ早いサインです。

日常の食事で固さの異なるものを問題なく食べられるか、飲み込みのタイミングが安定しているかを見てください。もし不安がある場合は、まず家庭で柔らかく茹でた麺で様子を見るとよいでしょう。慣れるまで少しずつ量を増やすことをおすすめします。

アレルギーと成分確認の重要性

ラーメンには小麦や卵、大豆、魚介類(出汁など)が含まれることが多く、アレルギーのリスクがあるため成分確認は必須です。初めて外食で与える場合は、店員さんに具材やスープの内容を確認しましょう。

特に家族にアレルギーの既往がある場合や、これまでに反応を示した食品がある場合は慎重に。アレルギーの兆候(発疹、嘔吐、呼吸困難など)が出たらすぐに医療機関を受診してください。成分がはっきりしない場合は、与えない判断も大切です。

医師や保健師に相談するタイミング

赤ちゃんの発育や既往症に不安がある場合は、外食前に小児科医や保健師に相談してください。特に早産児や嚥下障害の既往がある場合は専門家の意見を優先するべきです。

相談の際は、離乳食の進み具合、普段の飲み込みやむせの有無、家族のアレルギー歴などを伝えると適切なアドバイスを受けやすくなります。初めての外食デビュー前に確認しておくと安心です。

キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!

赤ちゃんとのお出かけが快適に♪

外食先で赤ちゃんにラーメンを与える際の安全対策

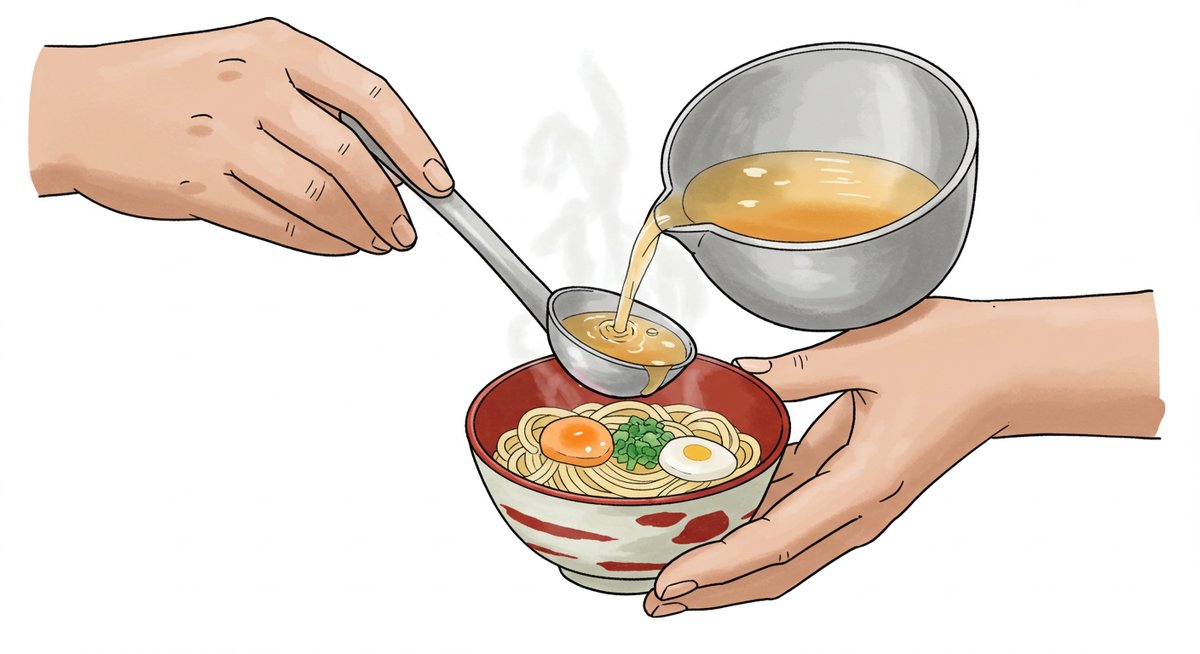

外食で赤ちゃんにラーメンを与えるときは、スープの濃さや温度、麺の長さなど細かな工夫が必要です。安全第一で準備しましょう。

スープの塩分や温度の調整方法

スープは外食のままでは塩分や脂が多いことがあるため、薄めるか取り分けて与えるのがおすすめです。店に頼める場合は「薄めで」とお願いするか、別の容器にスープを少量だけ移して湯で薄めるとよいでしょう。

温度にも注意してください。熱すぎると口内や喉をやけどする恐れがあります。提供直後は冷ましてから与え、まずは少量を口に入れて反応を確認してください。赤ちゃんが飲む速度が速い場合はさらに温度チェックを行ってください。

麺を短く切る・柔らかくする工夫

麺は長いと引っ張ってむせる原因になりやすいので、箸やハサミで短く切ると安全です。柔らかく茹でるか、提供を受けた後にさらに湯通しして柔らかくする方法もあります。

量は少なめから始め、食べやすい長さや固さを確認してから増やすと安心です。赤ちゃん用のスプーンやフォークで取り分けると食べさせやすくなります。

トッピングの取り分けと避けるべき具材

チャーシューやメンマなどの硬いもの、丸ごとのナッツや海苔の塊は避けましょう。代わりに茹でた鶏肉や野菜を細かく切って取り分けると栄養も補えます。

辛味やニンニクの強いもの、塩分が高い具材は赤ちゃん用には不向きです。注文時に具材を別皿にしてもらうか、事前に店員に伝えて取り分けてください。

誤飲・むせ対策の座席選び

むせたときにすぐ対応できるように、通路側や出入り口付近のスペースがある席を選ぶと安心です。カウンター席は手元が狭くなりがちなので、小さな子ども連れにはテーブル席や個室が向いています。

椅子の種類に応じてベビーチェアやバウンサーの持ち込みが可能か確認しておくと安全性が高まります。周囲の混雑度も考慮して落ち着ける場所を選びましょう。

赤ちゃん連れでラーメン店を選ぶ基準とおすすめタイプ

赤ちゃん連れで外食する際は、店の雰囲気や設備を事前に確認しておくとスムーズです。疲れにくく、安全に食事ができる店を選びましょう。

子連れ歓迎のチェーンと個人店の違い

チェーン店は子連れ対応の設備やメニューが整っていることが多く、ベビーチェアや子ども用食器がある場合があります。一方、個人店は座席の広さや雰囲気に差があり、事前に問い合わせると親切に対応してくれることもあります。

どちらにもメリットがあるため、設備優先ならチェーン、落ち着いた雰囲気や味を優先するなら個人店を検討してください。混雑具合や回転の速さもポイントです。

キッズメニューや離乳食対応がある店の探し方

店の公式サイトや口コミサイトで「キッズメニュー」「離乳食対応」「ベビーチェア」などのキーワードを検索すると探しやすいです。電話で問い合わせて、実際に離乳食用のお湯や取り分け対応が可能か確認するのも有効です。

近場の子育て支援センターや育児コミュニティでおすすめ店を聞くのも参考になります。実際に訪れた人の感想は利用イメージを掴むのに役立ちます。

席の種類(掘りごたつ・カウンター)での注意点

掘りごたつは子どもが落ちる危険があるため、目を離せない環境では注意が必要です。カウンター席は乳児を膝に乗せやすい反面、子ども用スペースが限られます。テーブル席や個室が確保できる店があれば安心して食事ができます。

事前に席の状況を確認し、ベビーカーの置き場所や通路の広さもチェックしてください。

混雑時間を避けるベストな来店時間

混雑する時間帯(昼のピーク12時前後、夜のピーク18時前後)を避けて来店することで、子どもが泣いたときや急な対応が必要になったときに周囲に迷惑をかけにくくなります。早めのランチや遅めの昼食が比較的ゆったりできる時間帯です。

平日の開店直後や午後の間の時間帯は比較的空いていることが多いので、落ち着いて食べさせたい場合はその時間を狙うとよいでしょう。

自宅での取り分け・アレンジで安心して与える方法

外食で心配な場合は自宅で取り分けやアレンジをする方法が安心です。大人の味を活かしつつ赤ちゃん向けに調整する工夫を紹介します。

大人のスープを薄める・残すコツ

大人のスープをそのまま与えるのは塩分過多になるため、薄めるのが基本です。別の器にスープを少量取り分け、ぬるま湯やだしで薄めてから与えると安全です。また、スープを使わずに麺を茹でただけで与えるのも一つの方法です。

スープを残す際は、取り分け専用の小さな容器を用意しておくと便利です。濃さを調整した後はすぐに冷まし、適温になってから与えてください。

赤ちゃん向けに栄養を足す簡単アレンジ

麺に茹でた野菜やほぐした鶏ささみ、豆腐などを加えることで栄養バランスが良くなります。味付けは最小限にして、素材の旨味で食べられるように工夫しましょう。

とろみをつけると飲み込みやすくなるため、片栗粉で軽くとろみを付けた野菜スープを合わせる方法も有効です。彩りを工夫すると食欲をそそる見た目になります。

市販のベビーフードとの組み合わせ方

市販のベビーフードを麺と組み合わせると手軽に栄養を補えます。野菜ペーストや魚のペーストを麺に混ぜて与えると、味付けを抑えつつ栄養を足せます。

ベビーフードは成分表示を確認し、塩分や添加物が少ないものを選ぶとよいでしょう。与える量はパッケージの目安に従い、初めての組み合わせは少量から試してください。

作り置きと冷凍でラクに準備する方法

茹でた麺を小分けにして冷凍しておくと、外食の代わりに手早く用意できます。冷凍後は解凍してから柔らかく茹で直すか、湯通しして温めてください。

野菜や肉も小分けで冷凍保存しておけば、食べる直前に解凍して合わせるだけで栄養のある一皿が完成します。作り置きは衛生管理に気をつけ、長期保存は避けてください。

外食での初めてのラーメン体験を楽しくするコツと心構え

初めての外食は親子ともに緊張しますが、準備と心構えで楽しい経験にできます。無理せず、赤ちゃんのペースを尊重しましょう。

店選びや時間帯、取り分けの準備を整えておけば安心です。赤ちゃんが嫌がる場合は無理に続けず、次回に備えて家庭で練習するなど段階的に進めてください。親が落ち着いて対応することで、赤ちゃんも安心して食事を楽しめます。

充実の100ピースブロック!

アメリカと共同開発された人気の知育玩具

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)